En d’infinies variations

Centre Culturel Canadien, En d’infinies variations, 2023-24.

Le monde s’accélère au rythme des révolutions industrielles qui se succèdent et produisent autant de mutations sociétales et esthétiques. C’est au XIXe siècle que se généralise en peinture le traitement de sujets en série, comme pour mieux en appréhender tous les aspects. A l’ère de l’utilisation effrénée d’algorithmes d’intelligence artificielle dans l’industrie comme en art, il convient davantage d’aborder bien des œuvres au travers de leurs multiples versions. De plus en plus, les artistes collaborent littéralement avec des programmes en capacité de générer leurs œuvres en d’infinies variations. Il leur revient d’interrompre les processus autonomes qu’ils ont initiés quand les résultats sont saisissants. Mais ce qui est nouveau, depuis quelques années, c’est que nous pouvons toutes et tous utiliser de telles interfaces pour, par exemple, peaufiner en ligne les profils de nos identités multiples. C’est ainsi que nous avons une certaine proximité avec les créations issues de processus itératifs ou génératifs. L’exposition En d’infinies variations du Centre Culturel Canadien qui s’inscrit dans le programme de la Biennale Némo est à envisager tel un atelier où les œuvres sont en train de se faire.

Tant de beauté

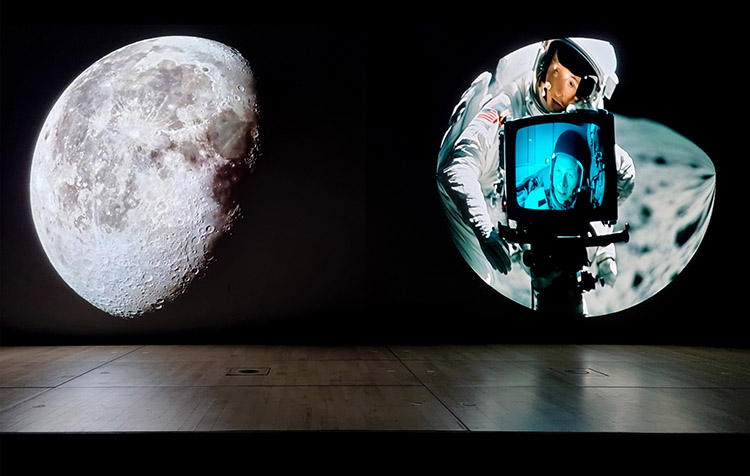

Alain Thibault, Apollo 11 Dream, 2023.

C’est avec une performance audiovisuelle d'Alain Thibault que l’exposition En d’infinies variations a été inaugurée au Centre Culturel Canadien à Paris. Intitulée Apollo 11 Dream, elle est rythmée par les bips qui renvoient au 21 juillet 1969, jour d’alunissage. Quand les échanges étaient ponctués par des sons stridents symbolisant l’éloignement à tout jamais. Des voix de synthèse déclament les mots des deux astronautes pendant que la Lune en rotation ne quitte que rarement notre champ de vision. Ce n’est que lorsque la voix de Houston se répète, comme s’il y avait un bug dans la mission, que l’on saisit la force des perturbations dans les images comme dans les sons. Cette performance, depuis son tout début, nous extrait d’une réalité historique pour nous proposer des alternatives à même d’enrichir nos imaginaires. « It’s different but it’s very pretty out here », s’exclame l’un des deux explorateurs. Mais quel est cet ailleurs de tant de beauté dont l’humanité tout entière semble se “protéger” depuis 1972, date à laquelle des astronautes américains ont foulé la poussière lunaire pour la dernière fois.

Du corps politique

Chun Hua Catherine Dong, Skin Deep, 2019.

Chun Hua Catherine Dong use de la photographie pour témoigner de performances où elle revendique l’aspect politique du corps, comme dans sa série de tirages intitulée Skin Deep. Posant face à l’objectif, elle a pris soin de masquer son visage avec des étoffes de soie chinoise rehaussées de broderies dorées ou argentées. C’est ainsi que ses cadrages serrés, qui d’ordinaire établissent l’identité, n’en révèlent plus aucune. Avec un tel dispositif, l’artiste souhaite attirer l’attention sur la culture de la honte en Extrême-Orient. Car bien des pays dans le passé et encore aujourd’hui, notamment en Chine, ont installé un tel sentiment pour mieux contrôler citoyens et citoyennes. Remarquons que, dans les sociétés occidentales, la culpabilité reste de mise. Dans tous les cas, le corps de la femme, du fait aussi de sa résistance dans nos sociétés contemporaines, apparaît plus politique aujourd’hui que jamais. A noter : une application mobile permet de délivrer les messages visuels et animés qui sommeillent à la surface de tels visages privés intentionnellement d’identités.

Fragments de cultures

Caroline Monnet, Fragment series, 2019.

Caroline Monnet est une artiste multidisciplinaire d’origine franco-anichinabée (algonquine) qui vit et travaille à Montréal. Tout particulièrement sensible aux cultures autochtones d’Amérique du Nord, elle les invoque régulièrement dans son travail, comme dans sa série de portraits intitulée Fragment. Sur les masques cubiques qu’elle a confectionnés, figurent des motifs transmis de génération en génération. D’un point de vue formel, les compositions en symétrie aux géométries entrelacées s’adaptent parfaitement aux visages des sujets ainsi photographiés. D’un point de vue symbolique, les graphismes, qui altèrent la reconnaissance des visages, agissent tel autant de filtres, à la manière de nos croyances qui, souvent, interfèrent dans nos relations à autrui. Ces écrans placés par l’artiste entre soi et l’autre dans l’espace d’une exposition ne peuvent que nous inciter à reconsidérer nos jugements. Les fragments de cultures dont nous sommes issus, parce qu’ils se complètent et se recouvrent d’une manière ou d’une autre, devraient toujours nous rassembler.

La profondeur de l’image

Georges Legrady, Anamorph-Lattice, 2020-2022.

La série Anamorph-Lattice se compose de panneaux lenticulaires qui, par conséquent, recèlent d’autant de représentations qu’il y a de points de vue dans l’espace de l’exposition. Même immobiles, nous percevons la profondeur de telles images composées initialement de photographies de famille d’une inquiétante insouciance car prises en Hongrie en 1940 alors que le monde s’enfonce inexorablement dans la guerre. Ces instants photographiques d’avant l’horreur, Georges Legrady les a multipliés en les disposant au sein de l’espace tridimensionnel virtuel d’une application qu’il a développée selon le modèle du mathématicien Gueorgui Voronoï. Ainsi anamorphosés, ils convoquent l’histoire de la représentation en peinture, et on pense inévitablement aux Ambassadeurs d’Hans Holbein le Jeune. Leurs assemblages nous apparaissent infinis en termes de possibilités mais l’artiste n’en saisit que quelques-unes. Les compositions génératives qui en émergent sont résolument abstraites bien que les enchevêtrements des pics qui abrasent nos rétines évoquent les cristaux présents dans les grottes de Naïca au Mexique tandis que leur texture renvoie aux marqueteries de bois des perspecteurs italiens de la Renaissance.

Transparence et opacité

Nicolas Baier, Black Box, 2022.

L’installation Black Box composée d’un monolithe noir reposant sur son socle blanc ne s’inscrit qu’en apparence dans la continuité de l’art minimal. Il s’agit davantage d’un hommage aux complexités contemporaines de l’invisible considérant ce qu’elle représente. Car Nicolas Baier a modélisé tous les composants d’une tour d’ordinateur semblable à celles des gamers avant de les imprimer en trois dimensions et de les assembler pour, enfin, (re)placer ce simulacre de machine dans un carton d’emballage entre ouvert également prototypé. Ainsi magnifié, et avec sa part d’invisible symbolisant l’opacité de fonctionnement des algorithmes d’intelligence artificielle, l’ordinateur n’est autre que le sujet de l’œuvre. Les tirages aux allures de radiographies de la série Réplication qui jouxtent la sculpture ont valeur de certificat tant ils attestent d’une reconstitution minutieuse. Quant au réseau filamentaire jaune similaire à un blob, cette espèce unicellulaire sans cerveau et pourtant capable de bien des prouesses, il semble contaminer les images. Tout en évoquant la complexité du vivant avec laquelle nos machines n’ont de cesse de rivaliser.

Le lieu de l’émergence

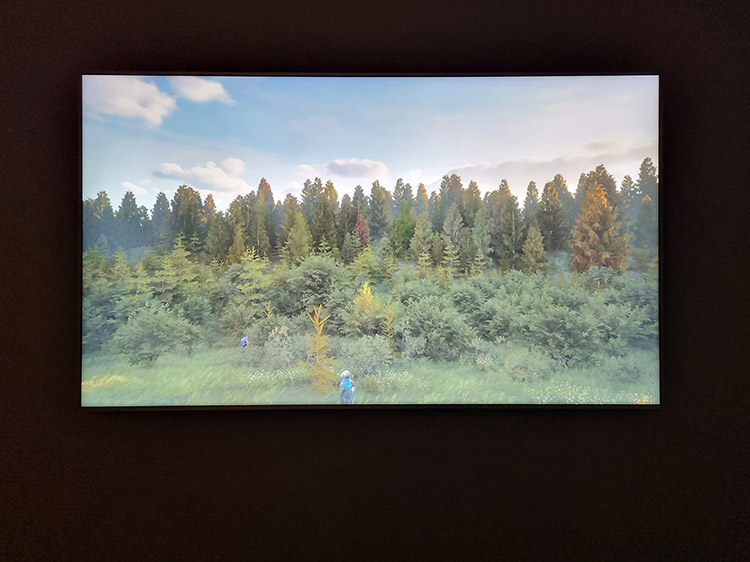

Nicolas Baier, Vases communicants, 2023.

Nombreux sont les peintres à avoir représenté leurs ateliers, plus rares en revanche sont les artistes qui, à l’instar de Nicolas Baier, ont fait œuvre de sa représentation. Ce dernier a en effet modélisé le lieu de l’émergence de ses créations sans omettre aucun détail ni objet. L’atmosphère scintillante qui en jaillit évoque la dorure à la feuille d’or des anciens qu’ils réservaient au divin. On parle souvent des tubes de couleur qui ont libéré les peintres impressionnistes de leurs ateliers, aujourd’hui ce sont les applications en trois dimensions qui ont permis à Nicolas Baier d’y rester. Même lorsqu’il s’agit de générer le sous-bois de la suite de sa séquence titrée Vases communicants, et ainsi de trouver un équilibre entre architecture et nature, intérieur et extérieur sans jamais s’éloigner de son ordinateur. Celui-ci est son véritable atelier, ultime lieu du faire aux possibilités infinies en termes de point de vue comme de cadre, parmi quelques notions récurrentes de l’histoire de l’art. Jusqu’aux lueurs des étoiles symbolisant l’inatteignable plus que le lointain dans le contexte de travellings qui, lentement, avalent le temps.

Nature et technologies

Nicolas Sassoon, The Prophets, 2019.

Les sculptures de la série The Prophets de Nicolas Sassoon se présentent sous la forme d’assemblages de roches volcaniques et d’écrans. Le fait que l’artiste ait déposé ses blocs de roche sur des socles leur confère une présence toute muséale. Les contenus de trames animées des écrans auxquels ils sont connectés convoquent l’origine magmatique de ces mêmes éjectas. Une telle association du minéral et du technologique renvoie inévitablement à l’extraction des terres rares qui sont essentielles à la fabrication de nos appareils électroniques et des centres de data auxquels ils sont connectés. Sans omettre que les contorsions des tiges qui relient les pierres aux écrans leur attribue comme des “caractères”. Mais que pourraient-ils prophétiser en cette époque géologique de l'anthropocène où c’est désormais l’humain qui façonne la Terre à grand renfort de technologies ? Si ce n’est que ces technologies pourraient bien être du côté du poison comme de celui du remède – ce que l’on nomme en grec le pharmakon – comme le pressentait le philosophe Bernard Stiegler.

Révolutions industrielles

Oli Sorenson, Plate-forme pétrolière, 2023

La série Panorama de l'Anthropocène liste les activités humaines qui modifient durablement la géologie de notre planète et ses écosystèmes. Cette énumération initiée par Oli Sorenson pendant la dernière pandémie est résolument graphique. Car les industries, comme celles du numérique dont on sait les actions dévastatrices sur l’environnement, sont symbolisées par des pictogrammes colorés. Le format est unique, celui du carré que les peintres abstraits comme Peter Halley aiment éprouver et qui satisfait les créatrices ou créateurs de contenus sur Instagram. Fait nouveau dans la série de l’artiste, il s’agit de tapisseries effectuées sur des métiers à tisser. On se souvient alors que le métier mis au point par Joseph Marie Jacquard en 1801 fut le premier système mécanique programmable grâce à des cartes perforées. Dans les années 1830, s’en est suivie la révolte des canuts dont l’automatisation menaçait les emplois. Sans doute ont-ils fini par s’adapter, tout comme aujourd’hui les industriels se doivent de se réinventer à l’aune de l’intelligence artificielle et du dérèglement climatique.

D’un souffle expiré

Salomé Chatriot, Breathing Patterns (Luma), 2023.

Alors que nous retenions toutes et tous notre souffle en 2020 pour cause de pandémie, Salomé Chatriot a enregistré le sien pendant une performance où elle était allongée sur un tronc d’arbre. En 2021, elle restitue ses données respiratoires via deux séquences 3D de la série Breathing Patterns, ce qu’elle répétera à chaque itération de telles performances. En 2023, c’est sous la neige et en altitude qu’elle hyperventile. Les deux écrans vidéo nous permettent de visualiser des rythmes différents traduisant des états émotionnels distincts. Où le chaos d’une respiration irrégulière, d’un coté à l’autre, se dissipe pour donner place à ce qui exprime la sérénité. Ses “organes”, qui ne correspondent en rien à l’idée que l’on se fait de nos systèmes respiratoires, apparaissent comme des prolongations du corps de l’artiste qui, virtuellement, poursuit sa performance. Comme si elle avait délégué son souffle, expression de l’intime, aux objets techniques qui la prolongent artificiellement. A l’inverse de ce qui se produisit en 2020 quand des artifices assistaient les humains, l’artiste insuffle vie à des organes de synthèse.

Une peinture de l’après

Salomé Chatriot, Idol (Hydra 4), 2023.

Salomé Chatriot est une artiste aux multiples disciplines qui parfois se croisent et sont toutes au service du corps, de la sculpture à l’interactivité, de la peinture et aux trois dimensions. Sa série de peintures-émail sur aluminium de fragments ou de corps – humain ou autre – cristallise tout particulièrement cette esthétique du passage emblématique de son travail tant il s’agit de représentations picturales qui apparaissent comme véritablement postérieures à l’ère digitale. Les reflets que lui autorise l’émail convoquent la lumière artificielle des applications 3D aux réflexions de l’extrême. S’en est ainsi, nous n’observons plus les images comme nos prédécesseurs de l’avant synthèse le faisaient. L’esthétique de Salomé Chatriot participe d’une forme de post-painting quand nous nous sommes habitués à l’idée d’une tendance post-photographique de l’art. Son geste est ample, bien qu’elle exerce un contrôle méticuleux sur les ambiances lumineuses réfléchies sur les surfaces de ses modèles dont nous ignorons l’exacte nature.

Enter dans l’image

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, People on the Fly, 2016.

People on the Fly des artistes Christa Sommerer & Laurent Mignonneau est un dispositif vidéo en circuit fermé que le public active par sa présence. L’installation interactive se comporte tel un miroir à une différence près, les couleurs sont désaturées, comme pour signifier qu’il ne s’agit pas tout à fait de la réalité. Ce qui se vérifie lorsque la caméra de l’œuvre décèle une présence dans l’espace de l’exposition qui lui fait face. Celles et ceux qui entrent dans l’image se voient alors assaillis par des essaims de mouches virtuelles. Le spectacle du vivant qui se joue en surface de cette installation vidéo incite les participantes et participants à interagir selon différentes stratégies. Les uns restent immobiles pour littéralement disparaître, les autres cherchent à attirer les insectes ou encore espèrent les éviter, ce qui est peine perdue. Le véritable sujet de cette œuvre ouverte est le public lui-même qui la complète, si ce n’est la parachève par sa simple présence.

Une errance infinie

Timothy Thomasson, I’m Feeling Lucky, 2023.

C’est en utilisant un moteur de jeu rompu aux lois de la physique que Timothy Thomasson a créé l’univers de l’installation générative I’m Feeling Lucky. Il en a pensé les moindres détails que la machine calcule sous nos yeux en temps réel. Il connait les pratiques du panorama des peintres ou photographes du dix-neuvième siècle que l’industrie du jeu vidéo permet de réactiver en cette ère digitale. Et lorsqu’il a souhaité peupler son paysage infini, il s’est tourné vers Google Street View qui archive notre monde pour en créer un double panoramique. C’est-à-dire que l’artiste a extrait les silhouettes photographiques de gens ordinaires pour en augmenter la présence en trois dimensions avant qu’ils ne soient positionnés précisément sur leur nouveau territoire, comme on le ferait patiemment avec des figurines. C’est ainsi que la scène post-cinématographique qui, lentement, défile sous nos yeux raconte l’histoire de ce qui n’a pas eu lieu. Quand les actrices et acteurs de ce qui se joue ignorent probablement même leur participation à cette œuvre d’une errance infinie.

Articles

- Ososphère

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York