Multitude & Singularité

Multitude & Singularité, 2023-2024. Source Florian Kleinefenn.

Deux notions se popularisent avec le début du millénaire. Celle de la multitude que les êtres forment en réseaux. Et celle de la singularité technologique qui voudrait que les machines un jour surpassent l’être humain. Or ces mêmes notions de multitude et de singularité conviennent tant aux êtres qu’aux technologies. Considérer la multitude, c’est envisager la convergence de nos engagements démocratiques sur les médias sociaux. Quand nous pourrions tout aussi bien considérer la multitude des données qui alimentent les intelligences artificielles actuellement au centre de toutes nos attentions. La singularité, nous concernant, c’est celle de nos identités ou profils que sans cesse nous peaufinons en ligne. Quand nous devrions tout autant considérer le concept de singularité technologique qui questionne notre relation aux machines dont il devient difficile de se passer. Les œuvres réunies dans l’exposition Multitude & Singularité du Bicolore de la Maison du Danemark sont à l’image de la complexité du monde dans sa version numérique.

La multiplicité des points de vue

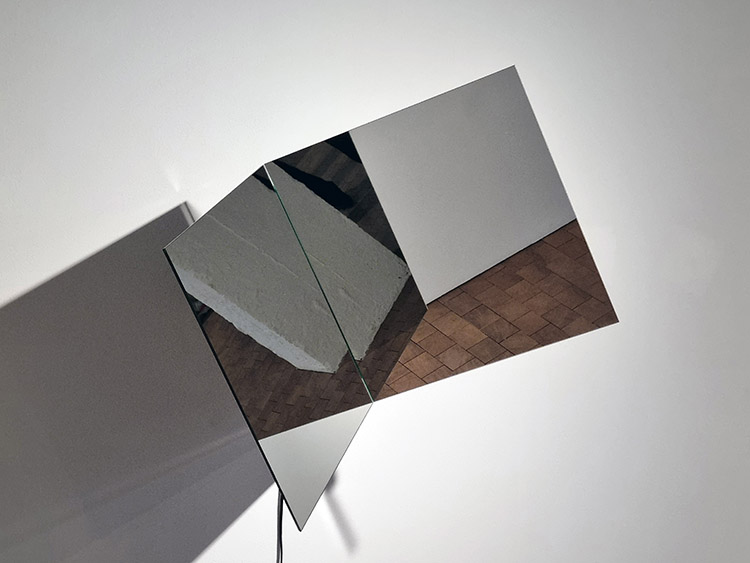

Jeppe Hein, 360° Illusion IV, 2008.

Jeppe Hein est un artiste de la perception faisant grand usage des surfaces miroitantes comme c’est le cas avec 360° Illusion IV. Où qu’ils soient disposés, indéniablement les miroirs nous attirent, jusque dans les centres d’art ou musées qui ne font pas exception à la règle. Mais force est de reconnaître que le miroir rotatif de cet artiste nous retient plus que d’ordinaire tant il interroge l’idée de point de vue, une notion récurrente, s’il en est, dans l’histoire de l’art. L’objet en rotation qui nous fait face, plutôt que de retourner notre image, nous renvoie deux points de vue comme si deux états du monde cohabitaient. Ce qui pourrait évoquer la physique quantique tout en faisant de la pièce participative dont il est question ici celle d’une expérience de laboratoire. L’approche de Jeppe Hein est souvent comparable à celle des scientifiques qui font grand usage des surfaces miroitantes dans leurs laboratoires de recherche. Quand l’observation, celle-là même du public, est une composante essentielle de ses installations.

Écouter l’invisible

Jens Settergren, GhostBlind Loading, 2021.

Au fur et à mesure qu’ils se connectent à l’Internet, nous attribuons de l’intelligence à nos appareils électroménagers. Ce qui, d’une certaine manière, leur confère une sorte de supplément d’âme. Jens Settergren a capté les sons de ces mêmes objets-techniques de nos environnements quotidiens avant de les traiter pour, enfin, les dissimuler au sein du paysage sonore et immersif de GhostBlind Loading. Car la musique des sons auxquels d’ordinaire nous ne prêtons guère attention est diffusée au travers d’enceintes aux allures de rochers disponibles dans la grande distribution. Cette présence fantomatique incite à reconsidérer les activités électromagnétiques de l’invisible avec lesquelles nous cohabitons sans même le savoir. Quant à la présence de hutteaux de camouflage aux surfaces miroitantes, elle donne au public le sentiment d’être observé. Un sentiment qui se développe jusque dans nos habitats résolument connectés. Les notions d’invisibilité et de surveillance sont indissociables dans nos imaginaires collectifs comme au sein de nos réalités quotidiennes.

Les grandes peurs

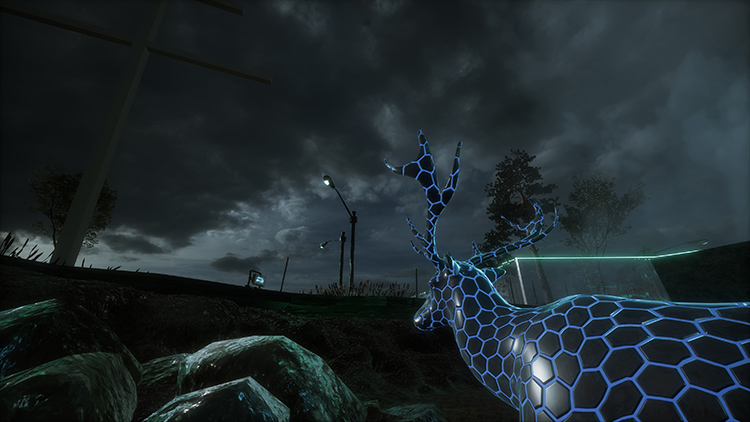

Jakob Kudsk Steensen, Aquaphobia, 2017.

Jakob Kudsk Steensen crée des mondes artificiels pour des narrations poétiques qu’il décline sous la forme d’expériences en réalité virtuelle, de jeux vidéo ou de séquences filmiques. La séquence en trois dimensions Aquaphobia lui a été inspirée par des études psychologiques portant sur les traitements de la peur de l’eau. Sachant qu’il y a aussi, d’une part celle d’en manquer, et d’autre part celle du trop-plein, avec les inondations qui menacent de plus en plus de territoires. Dans l’univers d’Aquaphobia, nous sommes guidés par une entité liquide. Possiblement en référence à notre masse corporelle majoritairement constituée d’eau. Ce corps aux contours évolutifs qui nous mène du souterrain vers la surface est inquiétant plus que menaçant, sachant qu’une voix off, littéralement, nous apaise. Quelques tunnels dans une relative obscurité mènent donc à un lieu qui fait écho au quartier de Brooklyn immergé lors du passage de l’ouragan Sandy en 2012. L’imaginaire, dans le travail de l’artiste, ne s’éloigne jamais totalement du réel qui l’inspire.

Entre réel et virtuel

Stine Deja & Marie Munk, Synthetic Seduction, 2018.

Lorsque Stine Deja et Marie Munk opèrent ensemble, leurs esthétiques dialoguent et s’entremêlent. Dans cette installation de la série Synthetic Seduction, les objets qui sont au sol semblent se poursuivre dans l’image de l’écran, à moins que ce ne soit l’inverse ! Aussi on s’interroge sur leurs similarités autant que sur leurs différences, entre sculpture et image, pour mieux en saisir la nature. Leur rondeur nous les dit organiques quand leur couleur chair évoque la peau. Statiques sur le sol, elles ont une matérialité quelque peu différente dans l’espace de l’image, là où le cadre les contraint dans leurs mouvements. Les sculptures de différentes tailles qui reposent au sol, si elles étaient sorties du cadre de l’écran pour envahir l’espace tangible de l’exposition, auraient au passage perdu de leur virtuelle brillance pour renforcer quelque peu leur présence. Comme si tout se passait dans l’interstice qui sépare les objets de leur représentation, quand bien même elle soit en trois dimensions et sans que l’on sache dans quel sens elle pourrait se déplacer.

Émotions artificielles

Stine Deja & Marie Munk, Synthetic Seduction: Skin-to-Skin, Foreigner, 2018.

C’est dans un environnement de type hospitalier délimité par un rideau bleu que Stine Deja et Marie Munk nous invitent à prendre place sur une sculpture à la texture cutanée. D’allure organique, elle réagit au toucher comme pour simuler le vivant. C’est donc peau contre peau (Skin-to-Skin) – artificielle ou réelle – que l’on observe confortablement la séquence en trois dimensions Foreigner convoquant quant à elle l’intelligence artificielle. Car l’être qui semble découvrir son propre visage dans une salle d’éveil apparaît doté d’une conscience sans expérience aucune. C’est en tout cas ce que laisse penser la chanson des années 80 au refrain “Je voudrais savoir ce qu’est l’amour” qu’il entonne dans un tel contexte. La question des émotions des êtres artificiels est récurrente dans les scénarios de science-fiction du siècle dernier. Quand elle s’avère essentielle dans les laboratoires de recherche où émergent des agents conversationnels en quête de corps sans vécu. En attribuant des formes à leurs idées, ces deux artistes questionnent le post-humain sachant que les fictions, souvent, précèdent les sciences.

Du regard de la machine

Cecilie Waagner Falkenstrøm, An algorithmic gaze II, 2023.

Depuis des siècles, les artistes se forment à la représentation par l’étude du corps humain en dessinant des nus. N’est-il pas naturel que l’on apprenne enfin aux machines à en faire de même ? Le problème avec l’intelligence artificielle ne se situant plus tant dans la qualité des algorithmes que dans celle des données qui les alimentent. Car la tentation a souvent été grande de ne leur offrir que des visuels correspondant à l’idée que l’on se fait d’un humain de type occidental. Cecilie Waagner Falkenstrøm a tenté de surmonter ce biais algorithmique en rassemblant des milliers de photographies de nus qui soient à la mesure de nos diversités en termes de genre, d’âge et d’ethnicité. Avec un tel apprentissage, on s’imagine aisément que la machine soit tentée de représenter l’être qui serait une synthèse globale, une hybridation de nous toutes et tous. Or il s’avère qu’elle s’y essaie sans relâche en générant des myriades de représentations où l’on pourrait toutes et tous se reconnaître ici ou là. Quand ce sont ses errances convoquant l’idée de monstruosité qui nous interrogent le plus sur le regard qu’elle nous porte.

Cet autre technologique

Mogens Jacobsen, No Us (but 1 Off), 2023.

L’installation No us (but 1 of) de Mogens Jacobsen est constituée d’appareils dédiés à l’entrée, au traitement et à la sortie. Il y a tout d’abord une sorte de miroir-écran permettant au public d’entrer littéralement dans l’œuvre s’articulant autour d’une intelligence artificielle. Cette dernière “invente” des visages en s’inspirant de ceux des spectatrices et spectateurs de l’œuvre qui se génère sous leurs yeux. L’artiste, en quelque sorte, fait de l’espace d’exposition son atelier durant que la machine crée des portraits dont on ignore le coefficient de réalité. Ce qui renforce l’idée que l’on se construit au contact d’autrui en cette ère où l’autre, de plus en plus, est technologique. Notons enfin le choix de l’artiste de diffuser l’intégralité de ses innombrables portraits au travers d’une technique audiovisuelle qui renvoie aux origines de la télévision. Est-ce une façon de nous dire qu’en termes d’intelligence artificielle tout reste à faire ? Quand celle-ci, ces derniers temps, est devenue l’une d’entre nous !

Articles

- Ososphère

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York