La pluralité des pratiques

Jamais une technique ou technologie n’a autant démultiplié les pratiques artistiques de manière aussi fulgurante que durable, à commencer par les domaines du son et de l’image qui en ont été profondément révolutionnés. Au point qu’il n’est pas une seule œuvre, aujourd’hui, sans sa part, aussi infime soit elle, de numérique.

Bonjour tout le monde

Fabien Léaustic, Hello World, 2016, source Juan Cruz Ibanez.

S’en est fini des cahiers que l’on initiait en écrivant « Mon cher journal ». Aujourd’hui, sur YouTube, on s’adresse au plus grand nombre en s’exclamant : « Bonjour tout le monde ». Même les programmes informatique, depuis le livre de 1978 The C Programming Language de Brian Kernighan et Dennis Ritchie, s’initialise en toute politesse : « hello world ». Ce qui n’a pas échappé à l’artiste français Fabien Léaustic dont la pratique, souvent, se situe entre l’art, les sciences et technologies. Celui-ci, en 2016, a commencé à rédiger cette formule témoignant de la bonne exécution d’applications ou de scripts depuis une quarantaine d’années à même les murs de salles d’expositions. Tous les caractères sont de lumière, mais il en est un, le premier “O”, qui s’allume et s’éteint alternativement. Le Hello World se fait ainsi Hell of a World. Comme si le monde merveilleux auquel nous préparent les grandes entreprises du numérique pouvait aussi se transformer en un enfer sur terre. Et l’on se souvient de cette séquence publicitaire réalisée par Ridley Scott pour Apple en 1984 pour son slogan « On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you’ll see why 1984 won’t be like 1984 ». Le réalisateur et la marque se réfèrent alors à l’ouvrage 1984 que George Orwell rédigea en 1949. L’écrivain y brosse le portrait d’une société sous haute surveillance que, ironie du sort, nous sommes peut-être en train de préparer dans notre usage immodéré des services qui nous sont proposés. Mais comment George Orwell aurait-il pu anticiper cette propension que nous avons toutes et tous à documenter, par nous-même, nos vies avec tant de précision ?

Du code à l’œuvre

Anne-Sarah Le Meur, Rosespose_075, 2018, courtresy Galerie Charlot.

En 2013, la fondation Prada de Venise a réactivé l’exposition historique When Attitudes Become Form que le curateur indépendant Harald Szeemann avait conçue en 1969 à la Kunsthalle de Bern. L’idée étant notamment que les processus primaient sur les résultats et que, par conséquent, l’inachèvement pouvait enfin être revendiqué. Mais que s’est-il passé durant les quarante-quatre années qui ont séparé ces deux événements ? Le code s’est immiscé dans tous les secteurs d’activité pour s’imposer et faire forme tant chez les urbanistes que chez les architectes ou designers de tout domaine. Quand bien même il est généralement caché ou tout simplement incompréhensible pour la plupart d’entre nous. Certains artistes n’ont pas échappé à l’appel du langage des machines, à l’instar d’Anne-Sarah Le Meur qui fait œuvre, année après année, en d’infinies variations que lui autorisent les nombres. On pense ici à la proportion divine des anciens bien que son travail soit exclusivement abstrait. Sans omettre qu’elle a éradiqué toute forme de geste pour le remplacer par des mouvements inspirés, avec une relative liberté, par la mathématique. C’est le processus du code s’exécutant qui fait donc l’œuvre que l’artiste peut modifier ou interrompre à loisir afin d’être, elle-même, surprise. Lorsqu’elle génère des images fixes, celles-ci constituent autant d’étapes inachevées vers le sublime que tant d’artistes, comme Marc Rothko auquel Anne-Sarah Le Meur se réfère fréquemment, ont tenté d’atteindre.

Sans début ni fin

fleuryfontaine, Index, 2017.

La générativité, en art, est une attitude de nature à renforcer l’essentiel des formes, spécifiquement celles qui s’inscrivent dans la durée comme c’est le cas dans le travail des artistes parisiens Galdric Fleury et Antoine Fontaine qui, ensemble, composent le duo fleuryfontaine. S’ils ont en commun d’avoir étudié l’architecture, sujet qui les passionne, ils ne sont pas pour autant attirés par l’idée de construire des bâtiments, sauf ceux susceptibles d’accueillir des idées ou des concepts. Et l’on pense ici à la revue d’architecture britannique Archigram des années soixante. Le duo n’a de cesse de proposer des déambulations au sein de créations sans débuts ni fins. En 2017, il se sont focalisés sur le couloir au travers de l’installation générative Index. Le couloir, en apparence, n’est qu’un lieu de passage dont les architectes s’affranchiraient si l’on pouvait se téléporter. Ce n’est pas un lieu, par définition, puisqu’il dessert des pièces. Et c’est précisément dans cette fonction organisatrice qu’il devient indissociable des pouvoirs qu’exercent les dirigeants de ministères ou d’administrations, d’universités ou de prisons. Ces espaces sans identités propres que sont les couloirs sont donc interchangeables, comme nous le montre la création de fleuryfontaine. Et c’est peut-être en cela que ces endroits nous fascinent, comme ils n’ont cessé de fasciner des générations de cinéastes plutôt que de photographes. Car les couloirs sont des non-lieux dont l’usage s’inscrit dans la durée. Et c’est là le véritable sujet de l’œuvre Index puisque celle-ci est infinie. Quand les peintures ou couleurs changent, mais que les portes ou appliques en trois dimensions sont similaires, la machine, simplement, en décide les implantations. C’est ainsi que ces artistes sont à l’origine d’un cadre algorithmique autant que filmique alors que l’œuvre continue de se “calculer” en leur absence.

De l’immersion

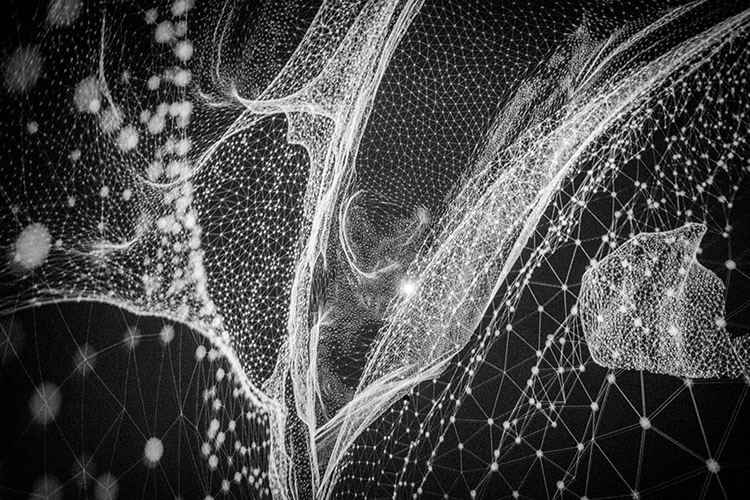

Joanie Lemercier & James Ginzburg, Nimbes, 2014.

L’immersion comptait déjà parmi les principaux champs d’investigation des artistes aux pratiques expérimentales dans les années quatre-vingt-dix. Ces derniers s’exprimaient alors essentiellement aux travers d’événements dédiés comme l’International Symposium on Electronic Art (ISEA) de Montréal en 1995 dont a émergé la Société des Arts Technologiques (SAT). Et c’est en 2011 que la SAT de Montréal s’est doté d’un dôme consacré aux projections sphériques à 360 degrés. Cela en a fait le passage obligé d’artistes contemporains comme Joanie Lemercier et James Ginzburg désireux d’y développer des expériences immersives telle que Nimbes (2014). La Satosphère peut accueillir jusqu’à 350 personnes aussi l’expérience est-elle résolument collective. Le public est invité à s’allonger confortablement puisque le spectacle, en temps réel, se joue au-dessus et tout autour. Les motifs, fragments de nature ou d’architecture, s’entremêlent autant que les types de médias associant la photographie à la vidéo, au scanning ou à la modélisation en trois dimensions. Pour qu’un monde, dans une totale obscurité, littéralement, se dessine. Les particules qui s’élèvent nous ramènent à la gravité que nous subissons bien qu’elle semble s’estomper au fil de l’expérience tant celle-ci est englobante. Dans cette création, des indices nous guident vers le rêve. Aussi, chacune et chacun, nous parvenons à donner un sens qui est le nôtre à ce monde dont le récit nous enveloppe temporairement.

Du virtuel et du genre

Judith Deschamps, Ne plus être dans votre regard, c’est disparaître, 2016.

Judith Deschamps a grandi dans les années 1990-2000, époque à laquelle, les jeux vidéo se multipliant, la figure de l’avatar s’est imposée. Et c’est en 2016, à l’occasion de la performance Ne plus être dans votre regard, c'est disparaître, qu’elle se présente au public de la Fondation d’Entreprise Ricard aux côtés de son avatar. Ce dernier est imprécis dans ses gestes et mouvements si l’on considère l’extrême réalisme de celles et ceux que l’on incarne aujourd’hui au travers de consoles. Mais surtout, ce qui l’oppose aux personnages qui peuplent les jeux vidéo, c’est qu’il n’a pas de genre. Et c’est en ce sens qu’il est, sans l’être tout à fait, Judith Deschamps assumant quant à elle le rôle de l’interprète pendant la performance. L’avatar déclare en anglais « Tout comme Judith Deschamps n'a pas choisi d'être une femme, je n'ai pas choisi cet état, je n'ai pas choisi d'être un être artificiel, virtuel ». L’artiste, traduisant en français les paroles de son double virtuel, parle d’elle-même à la troisième personne pour développer un discours portant sur l’identité tout en l’élargissant à l’extrême comme le font les théoriciennes et théoriciens Queer. Avec Ne plus être dans votre regard, c'est disparaître, Judith Deschamps pratique une forme de renversement. Car c’est elle qui fait le lien entre l’être qu’elle interprète et le public. Se faisant, elle interroge le genre au travers de cet autre sans genre puisqu’artificiel. C’est ainsi que le virtuel, ayant émergé dans le champ de l’art avec les années quatre-vingt-dix n’est plus ici une fin mais un moyen nous encourageant à envisager, autrement, le genre social.

Un autre regard

Rafael Rozendaal, Abstract Browsing, 2014, collection of Stedelijk Museum Amsterdam.

Aborder l’Internet, c’est rappeler que ce sont les artistes, dans le monde de l’art, qui ont été les premiers à l’investir avec l’émergence du Web dans les années quatre-vingt-dix, bien avant que les institutions ne s’y aventurent ou que les galeries n’y commercent. Appartenant déjà à la deuxième génération d’artistes s’exprimant en réseau, Rafael Rozendaal a pris l’habitude de déposer ses œuvres en ligne depuis le début des années deux mille selon un principe assez simple : en associant une idée à une forme et une adresse. Mais c’est en 2014 qu’il nous propose un autre regard sur les pages que pourtant nous connaissons bien en développant une extension intitulée Abstract Browsing à ajouter au navigateur Chrome. C’est alors que tous les contenus textes ou images sont remplacés par des aplats de couleur saturées. Les structures cachées de nos sites préférés se transforment en autant de compositions abstraites qu’aucun peintre n’aurait imaginé, pas même Peter Halley. Car elles ne sont que les conséquences de recherches accrues d’efficacité. Pourtant, elles font bel et bien œuvres sur les murs de la gallérie Steve Turner en 2016. L’artiste ayant sélectionné les plus surprenantes de ces non-compositions pour en obtenir des tapisseries de grandes tailles, les amateurs d’art de Los Angeles portent alors un autre regard sur ce qu’ils croyaient pourtant connaître, ici Gmail, là Twitter ! L’usage de métiers à tisser n’étant pas neutre si l’on considère celui inventé par Joseph Marie Jacquard en 1801. Car il était enfin “programmable” grâce à une carte perforée qui fait figure de véritable ancêtre des mémoires de masse composant le cloud de toutes nos données avant même qu’elles ne s’organisent en pages.

Données personnelles

Varvara & Mar, Data Shop, 2017.

Aborder l’Internet, c’est aussi évoquer nos données personnelles qui intéressent tant d’entreprises privées et publiques. Des data qu’elles collectent et s’échangent généralement sans même que l’on ne s’en aperçoive. Et force est de reconnaître que nous manquons de représentations mentales lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données. Ce ne sont pas les allées interminables des rares data centres acceptant qu’on les photographie qui sont de nature à améliorer notre vision en réseau des flux incessants de nos données personnelles. Certains artistes, comme Varvara Guljajeva et Mar Canet, du duo Varvara & Mar, se proposent de nous aider à se les figurer. L’idée, avec l’installation Data Shop (2017), étant d’encapsuler leurs propres données dans des boîtes de conserve pour les aligner sur les rayonnages d’un supermarché reconstitué. Cela a pour effet de convoquer à la fois les conserves de Merda d'artista (1961) de Piero Manzoni, quant à leur caractère résolument personnel, et celles de soupe Campbell accumulées en 1962 par Andy Warhol. C’est ainsi que l’on peut s’imaginer le marché, au plus offrant, de nos data. On pense aux données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook que la société Cambridge Analytica a mis à disposition de femmes ou d’hommes politiques souhaitant influencer les électeurs en 2015. Varvara & Mar attirent donc notre attention sur la valeur des traces qui ne sont autres que les conséquences de nos déambulations désintéressées en ligne. Mais aussi, à l’Internet des objets qui se profile et avec lequel les entreprises envisagent déjà de documenter, pour les monnayer, les moindres de nos faits et gestes.

En communauté

Émilie Brout & Maxime Marion, Lightning Ride, 2017, vidéo UHD, 7'40'', courtesy Galerie 22,48 m².

Internet, c’est aussi et surtout des contenus en masse que le nombre de vues valide alors que jamais les frontières entre artistes et non-artistes n’ont été aussi peu délimitées. Des contenus qui, par leur nature, dessinent des contours tout aussi flous de communautés addictives. YouTube regorge de séquences dont l’étrangeté interpelle les artistes de la génération d’Émilie Brout & Maxime Marion. Ensemble, ils se sont appropriés les séquences de celles et ceux qui, désirant porter des pistolets Taser, ont participé à des séances de certification. Les artistes ont alors ralenti les scènes tout en leur donnant les allures de peinture à l’huile. Plus que la touche, dont l’aspect heurte ou séduit la rétine, ce sont les attitudes de ces volontaires à l’électrification de Lightning Ride (2017) qui évoquent l’histoire de l’art. Et plus particulièrement les représentations du Saint Sébastien qui, dans les peintures de la Renaissance, jamais ne souffre malgré le nombre imposant de flèches ayant atteint la chair en profondeur. Condamné par César, le saint s’adressant à ses propres archers aurait déclaré : « Archers, Archer, si jamais vous m’aimâtes, que votre amour je le connaisse encore, à mesure de fer ! Je vous le dis, je vous le dis : celui qui plus profondément me blesse, plus profondément m’aime ». Cette théâtralité se retrouve dans le collage vidéo-picturale d’Émilie Brout et de Maxime Marion, tant dans les sourires si peu tentés de souffrance au moment des chocs électriques que dans la compassion de celles et ceux qui accompagnent les volontaires jusqu’au sol.

Apprendre à voir

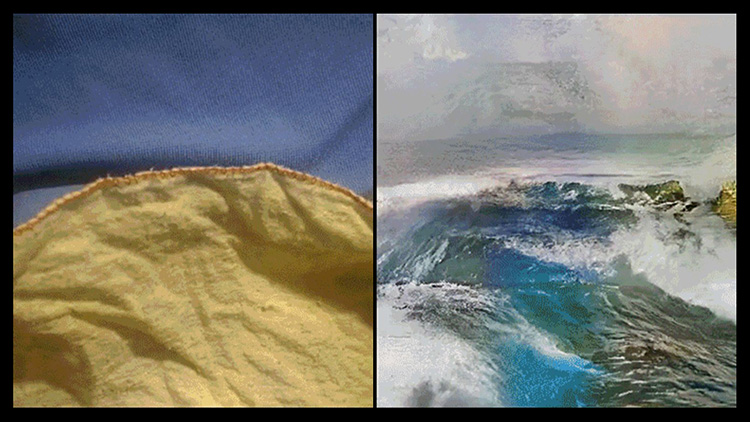

Memo Akten, Learning to see: Gloomy Sunday, 2017.

En 1997, un ordinateur IBM gagne une partie d’échec contre un humain, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Garry Kasparov. En 2015, c’est une application Google qui gagne contre un joueur de go professionnel. Mais qu’adviendrait-il, au-delà des époques, si ces deux intelligences artificielles s’affrontaient ? Probablement rien car les machines, du laboratoire de recherche à l’usine de fabrication, ne savent faire que ce qu’on leur a appris, quand bien même elle le fasse tellement plus vite et si parfaitement. C’est ce que nous dit l’œuvre de Memo Akten, Learning to see: Gloomy Sunday de 2017. Peu importe ce que l’artiste lui propose, elle ne sait représenter que ce qu’elle connaît déjà. C’est ainsi qu’un chiffon à poussière devient un rivage de bord de mer et qu’un adaptateur de téléphone se fait rocher caressé par l’écume. Le réseau de neurones artificiels de Learning to see: Gloomy Sunday a été entraîné par l’artiste qui lui a “appris à voir”, d’où le titre de l’œuvre. De son côté, le sous-titre nous indique l’ennui que procurerait une intelligence si prévisible, passé l’effet de surprise relatif tout de même à sa dextérité. Il y a dans cette pièce quelque chose qui nous rassure en tant qu’humain, tant sur la supériorité créative de l’artiste sur la machine qui pourtant, ici, fait œuvre. Sans l’humain, la machine ne serait pas d’un grand usage, ni dans l’industrie ni en art. A une époque où nous avons délégué nos connaissance à des serveurs et nos intelligences à des applications, la relation que nous entretenons avec les technologies se rejoignant – en art comme en toute autre discipline – est celle d’une interdépendance.

Articles

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York