58e Biennale de Venise

La thématique principale de cette 58e Biennale de Venise a été confiée au curateur américain Ralph Rugoff. Son intitulé, Puissiez-vous vivre en des temps intéressants, nous apparaît telle une injonction à apprécier le monde tel qu’il est au moment où nous l’observons. Se pose alors la question des points de vue !

Lara Favaretto, Thinking Head, 2017-2019.

Vivre le temps présent, comme nous y incite Ralph Rugoff qui dirige ordinairement la Hayward Gallery de Londres, c’est aussi en accepter l’extrême complexité. Et c’est peut-être la raison pour laquelle il a sollicité Lara Favaretto afin qu’elle plonge le pavillon central dans un épais brouillard comme pour en masquer le contours. Fujiko Nakaya, en 1970, l’avait déjà fait avec le pavillon Pepsi de l’exposition universelle d’Osaka. Mais il n’y a, fort heureusement, pas de brevet sur l’usage du brouillard en art. Et les époques sont différentes bien qu’il y ait des points communs puisque la fin des années soixante correspond à un premier engouement de la scène artistique pour les prémisses des technologies que le directeur de la Hayward Gallery met cette année à l’honneur.

De l’immatériel

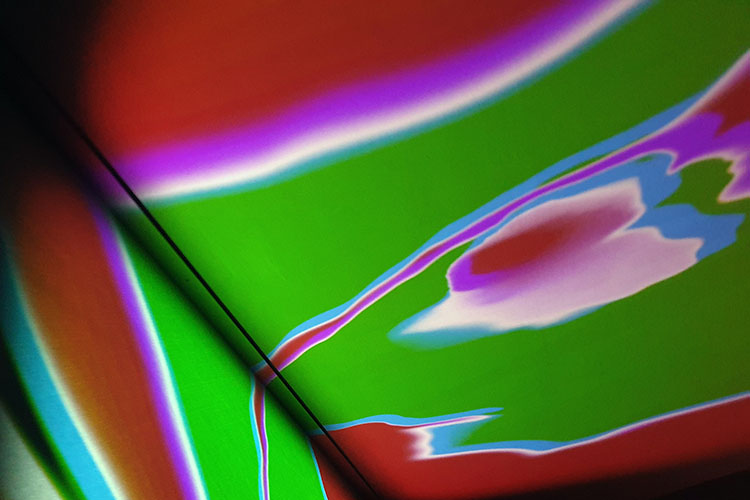

Ryoji Ikeda, spectra III, 2008-2019.

Ralph Rugoff a aussi demandé aux artistes de présenter deux œuvres aux formes bien distinctes pour les exposer, les unes au sein des Giardini et les autres dans l’Arsenal. Comme pour bien souligner la diversité des points de vues, même au travers d’un seul regard. Ryoji Ikeda s’est plié au jeu en proposant deux installations, dont spectra III dans le pavillon central. Il s’agit d’un couloir dont la lumière blanche nous éblouit au point que nous nous nous protégeons avec des gestes de la main. Comme si nous ne pouvions observer l’inobservable. Cet excès pouvant nous renvoyer à la masse d’information qui quotidiennement nous submerge. Nous empêchant parfois de prendre le temps de nous faire une opinion personnelle sur ces sociétés qui sont nôtres. L’extrême lumière de ce passage menant inévitablement vers un ailleurs pouvant aussi illustrer l’inexorable fin que l’on se refuse à considérer en se construisant les images mentales d’espaces où les corps seraient superflus.

Dominique Gonzalez-Foerster, Endodrome (élément de scénographie) 2019.

La perte du corps, c’est avec l’installation Endodrome de Dominique Gonzalez-Foerster que l’on en fait l’expérience. En étant tout d’abord invité à siéger à une table pour être équipé d’un casque de réalité virtuelle. C’est ainsi que, durant huit minutes, nous sommes en immersion dans un univers à l’état gazeux, sans gravité aucune ni limites apparentes. Jusqu’à ce que l’on s’aperçoive que nous pouvons agir sur sa forme avec les mouvements, inconscients dans un premier temps, de la tête. En initiant des volutes qui, immédiatement s’autonomisent comme le font les bouffées de fumée dans les environnements clos de pièces d’intérieurs. Rien, dans notre champ de vision, ne nous indique le réel tel que nous le connaissons, jusqu’à l’absence d’un corps prisonnier de sa position assise au sein de l’ancienne corderie de l’Arsenal de Venise. Les règles du jeu ayant été définies par l’artiste, c’est une sorte de spectacle intérieur auquel nous participons activement qui se joue en nous émerveillant. Celui d’un état de conscience modifié par les images mêmes que nous initions tout en acceptant d’en perdre le contrôle.

Larissa Sansour, A Monument for Lost Time, 2019.

L’immatérialité, dans les Giardini, ne se résume pas au virtuel si l’on considère l’installation A Monument for Lost Time de Larissa Sansour au pavillon danois. Car l’objet que l’on observe pourtant attentivement ne nous livre aucune information, ni sur sa forme ni sur son épaisseur. Quand changer de point de vue en se contorsionnant n’y change rien. S’agit-il d’un disque ou plutôt d’une sphère ? Jamais, sans passer outre la limite qui nous en interdit l’approche, nous ne le saurons. Ce que l’on apprend, c’est que l’objet, dont l’existence même nous apparaît telle en suspens, a été recouvert d’un noir tout particulièrement mat. Cette peinture avide de lumière et convoquant le sublime porte le nom de Black 2.0 et est disponible en ligne. Mais il convient pour s’en procurer de confirmer que nous ne sommes pas Anish Kapoor. Rappelons que ce dernier est le possesseur du brevet du “noir le plus noir du monde” que d’autres artistes ou entreprises revendiquent aussi. L’art, le sublime, l’industrie et le commerce, jamais ne se sont si bien entendus. Alors qu’à Venise spectatrices et spectateurs s’interrogent encore sur l’état de l’objet que masque une texture si particulière.

Temps, histoire et mise en scène

Laure Prouvost, Deep See Blue Surrounding You, 2019.

« Au cours du siècle prochain, Venise sera probablement submergée », s’exclame Ralph Rugoff lors d’un entretien donné à The Art Newspaper lorsqu’il évoque les conséquences du réchauffement climatique tant sur les territoires que les populations. Aussi Laure Prouvost a pris les devants en inondant partiellement le sol du pavillon français avec une couche de résine. Mais la fine strate bleutée a aussi figé le temps en emprisonnant détritus, végétaux et coquillages entre autres appareils électroniques passés de mode. Tout ce qui ferait le bonheur des archéologues sous-marin du siècle prochain si toutefois rien n’était tenté pour éviter le pire. La surface parfaitement lisse du sol nous apparaît en opposition avec les matières organiques ou objets endommagés qu’elle recèle en son sein. Les vestiges électroniques de l’installation Vois ce bleu profond te fondre qui, en si peu de temps, ont tout perdu de leur valeur d’usage témoignent d’une forme d’accélération du temps. Ils sont entourés par des mégots de cigarettes qui en renforcent l’absence totale de valeur à nos yeux. Mais de cet ensemble disparate et figé émerge pourtant une forme de nostalgie qui est celle d’un temps suspendu.

Christian Marclay, 48 War Movies, 2019.

C’est un autre regard que porte Christian Marclay sur le temps en assemblant des films de guerre. La séquence 48 War Movies n’a ni véritable début ni véritable fin. Elle témoigne, par sa cacophonie, des folies meurtrières de différentes époques. Quand nous savons l’inexorable progression des nationalismes dont l’histoire nous enseigne qu’ils annoncent des guerres, des morts et autres déplacements de populations déclenchant à leur tour ailleurs et autrement des replis identitaires. Cette création de Christian Marclay, dont le travail s’articule ordinairement autour de la notion d’appropriation, est aussi hypnotique qu’assourdissante. Des 48 films de guerres reconstituées, nous ne percevons qu’une forme de synthèse qui nous fascine, surtout quand nous avons la chance de n’avoir connu la guerre qu’au travers de films, séries, documentaires ou actualités. Pouvons-nous, alors, apprécier ces temps de paix ? Ce qui n‘est pas donné à tout le monde quand, aussi, nos pays sont impliqués dans le commerce d’armements !

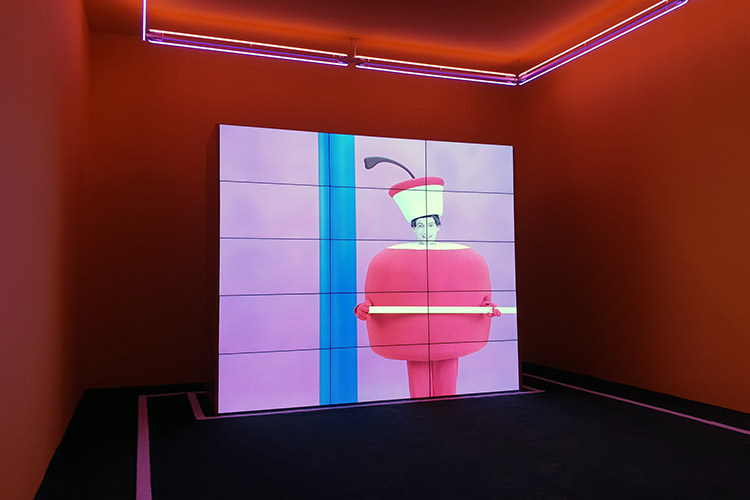

Alex Da Corte, Rubber Pencil Devil, 2019.

C’est alors que l’on perçoit le possible cynisme de Ralph Rugoff que des artistes comme Alex Da Corte traitent avec humour en concevant de petites séquences dont le burlesque convoque le cinéma muet. Alors que l’esthétique tout parfaitement soignée des 57 séquences de l’installation Rubber Pencil Devil évoque celle de la télévision, et plus généralement de la publicité. Tout est trop beau pour être vrai en ce monde où les couleurs s’assemblent si parfaitement. Pourtant, l’artiste américain, dont l’atelier a l’allure d’un plateau de tournage, n’applique pratiquement aucun effet aux scènes qu’il tourne en allant jusqu’à en jouer certaine. L’humour, qui en télévision comme en publicité est source de revenus, est au rendez-vous. Le réel, ici, n’est qu’interprété comme on le fait au théâtre pour faire oublier la triste réalité de nos vies parfois grises. Quand, au-delà de l’image vidéo, il y a des néons tout aussi colorés et semblables à ceux des enseignes publicitaires de nos villes. Tout, dans l’approche d’Alex Da Corte, est affaire de mise en scène où le hasard, tout au moins en apparence, jamais ne s’invite. Mais ne mettons-nous pas aussi nos vies en scène sur les médias sociaux, et tout particulièrement quand nous évoluons au sein de ce décor qu’offre Venise où les perches à selfie sont légion ?

Quelques récits

Ed Atkins, Old Food (détail), 2017-2019.

L’esthétique d’Ed Atkins est celle des rendus en trois dimensions de ce qui n’a d’existence que dans les machines. Avec sa série Old Food présentée à l’Arsenal, il raconte de petites histoires qui s’entremêlent les unes aux autres pour établir une forme de récit. On remarque, à l’écran, un bébé dont on apprend qu’il a été conçu à l’image de l’artiste. Celui-ci, sans cesse, pleure avec les sanglots longs d’un adulte. Comme s’il ne parvenait pas à se pardonner les fautes que, vraisemblablement, il n’aurait pas encore commises. Il a une étrange présence qui rappelle celle des sculptures polychromes de vierges en pleure de Pedro de Mena du XVIIe siècle espagnol. L’usage des trois dimensions, dans les deux cas, ajoute un supplément d’âme à ces représentations d’êtres en sanglots. Les gémissements de cet enfant en bas âge que rien ne pourrait consoler sont ceux de l’artiste lui-même. Ce qui a pour effet d’accroître l’étrangeté de la scène à laquelle succède celle d’un homme d’âge mur. Lui aussi est d’une absolue tristesse et semble tout autant inconsolable. Sa voix étant similaire, on l’imagine alors à différents âges d’une vie sans rédemption.

Jon Rafman, Dream Journal, 2016-2019.

D’autres artistes, en cette 58e Biennale de Venise, affectionnent tout particulièrement l’esthétique des images calculées. Le canadien Jon Rafman compte parmi celles et ceux de sa génération que Ralph Rugoff a rassemblés à Venise cette année. Son style est faussement amateur, comme c’est la tendance dans le monde de l’art contrairement aux univers en trois dimensions si parfaits du cinéma d’animation ou du jeu vidéo. C’est-à-dire que les corps, par exemple, n’ont pas vraiment de poids, comme dans les rêves. Un manque qui, dans le cas de Dream Journal est tout à fait adapté puisqu’il s’agit d’un récit s’articulant autour de rêves tous plus étranges les uns que les autres. Les enchaînements sont typiques d’une forme d’écriture automatique chère aux surréalistes qui savaient déjà s’affranchir des limites contraignantes du réel. C’est ainsi que, parmi les protagonistes d’un récit où les curiosités se succèdent, un jeune garçon n’a ni torse ni bras, que les monstres côtoient les humains et que les époques se chevauchent allègrement. Il y a là matière à étude pour des psychanalystes qui seraient aussi amateurs de formes artistiques résolument contemporaines.

Le rôle des machines

Sun Yuan & Peng Yu, Can’t Help Myself, 2016.

Les machines également sont à l’honneur dans la sélection du curateur américain. A l’instar de ce robot industriel totalement autonome que les artistes Sun Yuan & Peng Yu ont mis au travail dans le pavillon central des Giardini. Sa tâche est aussi simple que répétitive car, équipé d’une sorte de raclette, il doit contenir la flaque d’un liquide rougeâtre au sein de son périmètre d’action. Sa mission est vaine puisqu’il est “condamné” jusqu’à la fin de la Biennale à nettoyer ce qui a l’allure de sang ici, pour souiller le sol là. Mais il n’en a pas conscience et c’est là ce qui oppose les machines aux humains. Ce robot, en passant du monde de l’industrie à celui de l’art, est observé autrement. Son utilité est esthétique et la vanité de sa mission peut nous inciter à relativiser l’importance des actions ou rituels que, parfois, on répète sans trop se poser de questions. Quant à l’idée que ce liquide rougeâtre pourrait être du sang versé qu’un dispositif ne pourrait contenir, on pense alors aux atrocités du monde que l’on voudrait taire mais qui, toujours, finissent par être révélées.

Shu Lea Cheang, 3X3X6, 2019.

Si le robot de l’installation Can’t Help Myself reste indifférent à notre présence, il n’en est pas de même au sein du Palazzo delle Prigioni. Car l’artiste Shu Lea Cheang y a installé un dispositif de surveillance qui scrute tous nos faits et gestes en continu. Le palais, bien avant d’accueillir l’exposition 3X3X6 du pavillon taiwanais, était une prison reliée au Palazzo Ducale par le célèbre Pont des Soupirs. L’écrivain libertin Giacomo Casanova y ayant séjourné, l’artiste taiwanaise vivant et travaillant à Paris s’en est inspiré pour mettre en scène les histoires d’une dizaine de personnes ayant été emprisonnées pour leurs comportements sexuels considérés comme “déviants”. Car la surveillance et le contrôle, souvent, vont de pair. Et les Etats qui investissent massivement dans des technologies sans cesse renouvelées pour surveiller les moindres de nos activités s’estiment aussi les garants de la moralité. Mais ce serait compter sur les médias sociaux qui libèrent la parole pour le meilleur et pour le pire. C’est ainsi qu’à Venise en cette 58e édition de sa Biennale, il n’est point de problématiques sociétales importantes qui ne soient abordés.

Articles

- Ososphère

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York