Ars Electronica 2019

Le festival Ars Electronica de Linz en Autriche a été créé en 1979, aussi le temps est venu pour ces deux directeurs artistiques, Christine Schöpf et Gerfried Stocker, de faire un point sur les évolutions sociétales que le numérique provoque et que l’art amplifie. Car c’est aussi en observant le passé que l’on se projette dans le futur.

Quand ne rien faire, c’est créer

Dmitry Morozov / ::vtol::, Last Breath, 2019 (Source Anna Kortyukova).

L’artiste russe Dmitry Morozov aka ::vtol:: n’en est pas à sa première participation au festival Ars Electronica. L’appareil qu’il a fabriqué pour donner la performance Last Breath dans le cadre de l’exposition Human Limitations - Limited Humanity de l’ancien tri postal de Linz rebaptisé Postcity n’est pas non plus le premier instrument de musique de sa conception. Mais il pourrait, considérant son titre évoquant l’ultime soupire, être le dernier qu’il utilise. C’est l’instrument du moindre effort puisque le fait de respirer, sans technique particulière, suffit à activer cette sorte d’orgue portatif. Les sons qui en émergent, étant traités numériquement et en temps réel, sont tout à fait harmonieux. Cette performance sonore, au-delà de son intensité dramatique, est intéressante parce qu’elle fait instantanément du porteur de ce masque respiratoire un instrumentiste. L’idée étant que, toutes et tous et sans effort aucun, nous sommes des artistes en puissance qu’une non-action peut révéler. Et ce, jusqu’à l’instant précis de notre dernier souffle.

Quand la lenteur nous rassure

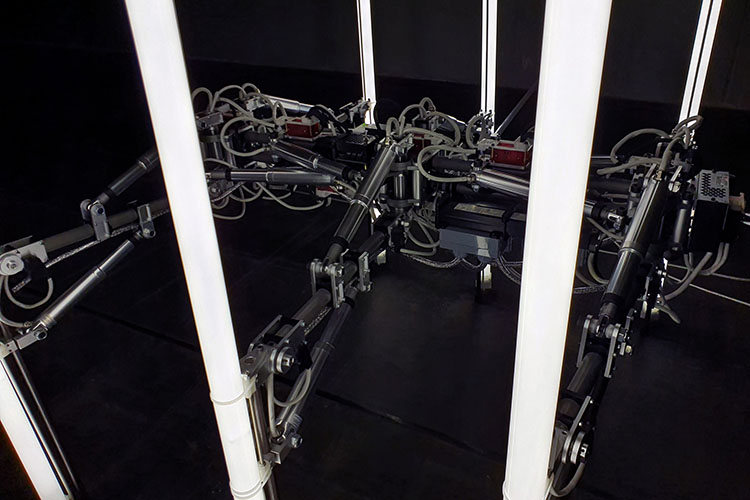

Michael Candy, Cryptid, 2019.

Dans l’ancien bunker de Postcity, on découvre quelques étranges créatures mécaniques dont Cryptid de l’artiste australien Michael Candy qui aime notamment associer robotique et lumière. Sa création ayant trois paires de pattes, on pense immédiatement à un insecte alors que le métal de ses articulations nous incite davantage à y voir un robot. Sur ses membres inférieurs d’une lumière blanche presque aveuglante, elle se déplace avec la plus grande des lenteurs. Ce qui, malgré sa taille imposante, lui confère un caractère inoffensif. Se situant à l’opposé des machines de l’entreprise américaine Boston Dynamics dont les vitesses de déplacement entre autres agilités nous effraient, elle nous rassure car sa démarche est hésitante. C’est donc une forme de chorégraphie, comme en hommage à la lenteur d’un temps révolu, que cette créature robotique exécute avec des moyens technologiques contemporains. Se déplaçant en ligne droite d’un point à un autre pour tout simplement en revenir, elle ne porte rien d’autre qu’elle-même contrairement à ses congénères qui, frénétiquement, s’exécutent en portant des colis dans les gigantesques hangars des entreprises de commerce électronique. Son action, dans une certaine mesure, est vaine. C’est peut-être pour cela qu’on l’aime.

Entrer dans l’image

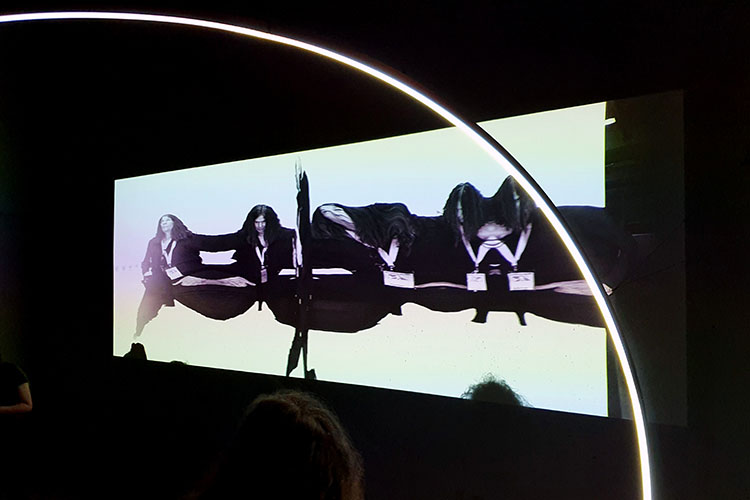

Louis-Philippe Rondeau, Liminal, 2018.

Ars Electronica invite souvent d’autres structures qui, elles aussi, sont en proximité avec les relations qu’entretient l’art aux technologies et problématiques sociétales. C’est le cas cette année encore dans l’espace dédié à ce type d’invitation avec l’organisme Elektra de Montréal qui y présente l’installation Liminal de Louis-Philippe Rondeau. Participative, celle-ci fait l’événement à elle seule tant son environnement immédiat ne désemplit pas. Un arc de lumière n’attend que d’être traversé. Se faisant, celle ou celui qui joue le jeu, entre progressivement dans l’image. L’entrée se faisant dans la durée, c’est un corps déformé par le temps que le public observe. Cette idée que l‘on puisse entrer comme sortir de l’image a obsédé bien des réalisateurs d’un cinéma que les technologies, sans cesse, renouvellent. Quand l’image projetée, selon l’artiste canadien, « se termine inexorablement dans la blancheur éthérée de l’oubli ». Car si, en effet, l’image de Liminal se déroule comme celles des rouleaux de la peinture chinoise, elle n’a, au moins en apparences, aucune mémoire. Ce qui en fait une œuvre de l’éphémère par excellence.

Hybridation de soi

![[Help Me Know The Truth]](../img/1909ars/04self.jpg)

Doug Rosman, Self Contained III, 2019.

Le doyen des festivals que l’on associe à toutes les formes de créativité numérique a aussi pour habitude d’accueillir des universités ou écoles. Cette année, la School of the Art Institute de Chicago a confié, pour l’occasion, le commissariat d’une exposition d’étudiants très récemment diplômés à Duncan Bass. C’est dans ce contexte d’émergence que l’on découvre l’installation Self Contained III de Doug Rosman. Ce dernier a commencé par fournir une quantité impressionnante d’images de lui-même en diversifiant tant ses tenues que ses postures à un réseau de neurones artificiels afin que la machine apprenne à calculer d’autres versions de lui-même. Sans contrainte aucune d’un point de vue physiologique, elle a donc imaginé davantage d’images que l’artiste américain a compilé sous la forme de séquences d’animation successives. Dans ses approximations, à moins que Doug Rosman ne lui ait volontairement compliqué la tâche comme pour en éprouver les capacités, l’algorithme a aussi calculé quelques monstruosités en hybridant l’artiste avec lui-même sans se soucier de la viabilité des corps ainsi obtenus. Mais il ne s’agit là que du réaménagement de pixels, à l’ère où le réassemblage de gènes est une réalité !

Une musique de frottements

Samson Young, Muted Situations #22: Muted Tchaikovsky 5th, 2018.

Le festival Ars Electronica décerne inévitablement des prix, entre autres distinctions, comme c’est le cas cette année en art sonore décerné à l’installation Muted Situations #22: Muted Tchaikovsky 5th de l’artiste hongkongais Samson Young présentée à l’Offenes Kulturhaus. Il y est davantage question de son plus que de musique puisque les instruments des interprètes de la cinquième symphonie de Tchaïkovsky ont été préalablement préparés de façon à ce qu’aucune note n’en émerge. A l’image, on reconnaît un orchestre symphonique sous la direction de son chef alors que les douze haut-parleurs de l’installation n’émettent que des bruits de frottement. Des sons que la musique masque ordinairement mais qui, ici, font œuvre. On pense à cet Art du bruit que le futuriste italien Luigi Russolo initia en 1913 ainsi qu’aux célèbres 4’33’’ d’un silence qui n’en est pas un de John Cage. Il y a toutefois une réelle différence entre ne rien faire, ou presque, et jouer d’un instrument “neutralisé”. Bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’écouter les bruits qui, d’ordinaire, ne s’expriment qu’à la périphérie de la musique.

Analogique et numérique

panGenerator, Apparatum, 2018.

C’est avec un dispositif sonore mêlant l’analogique au numérique et rendant hommage tant au célèbre composteur Boguslaw Schaeffer qu’au mythique Studio expérimental de la radio polonaise fondé en 1957 que les membres du collectif panGenerator de Varsovie ont remporté cette année une mention d’honneur en art sonore. Une interface tactile permet d’assembler visuellement des éléments graphiques qui, en mode lecture, jouent les échantillons analogiques de bandes magnétiques. L’idée de correspondance inhérente au contrôle du son par la forme, encore une fois sans technicité particulière, est intéressante. Sans omettre qu’Apparatum nous rappelle le rôle essentiel que les supports magnétiques ont joué dans la musique contemporaine de la seconde moitié du vingtième siècle. Il y a aussi le design de cet appareil qui, lui aussi, semble fusionner les époques. Ajoutons à cela que le public, après avoir composé, puis joué, repart avec une bande de papier ayant l’allure d’un ticket de caisse et sur lequel est imprimé sa partition graphique accompagnée du QR code permettant d’en réécouter, en ligne, la musique dans sa nature numérique.

Nature et technologie

Quayola, Remains, 2017.

Traversons le Danube pour nous rendre au sous-sol de l’Ars Electronica Center où deux tirages de grande taille de la série Remains de Quayola sont présentés. Accrochés à la verticale, ils nous projettent au sein d’une forêt de la vallée de Joux en Suisse illuminée par la lumière parfaitement blanche de la lune. Le niveau de détail des arbres qui nous environnent est celui du scanner 3D utilisé par l’artiste italien vivant et travaillant à Londres. La représentation du paysage, dans l’histoire de l’art, est étroitement liée aux inventions, comme celle de la photographie. Il est donc naturel que l’émergence des scanners 3D d’environnements extérieurs réactive la question du paysage. L’écorce des arbres de la série Remains est “plus vraie que nature”. Bien qu’il y ait aussi des approximations apportant une forme de rugosité à ces représentations tridimensionnelles dont les particules évoquent également le pointillisme en peinture. Quant aux noirs profonds, ils correspondent au lointain ou plus exactement à ce qui a échappé aux balayages de l’appareil.

Mirages et miracles

Adrien M & Claire B, Mirages & miracles, 2017.

Dans les étages de l’Ars Electronica Center, l’exposition dédiée au travail de la compagnie française Adrien M & Claire B fait cohabiter chorégraphie et arts visuels. Intitulée Mirages & miracles, elle est constituée de tirages et d’objets que des tablettes augmentent. Le public, équipé de telles fenêtres ouvertes sur un monde de mirages et de miracles, a accès aux chorégraphies de performeurs, filaments ou particules qui augmentent les éléments en plan ou volume de cette exposition. L’idée que l’on observe le monde au travers d’une fenêtre renvoie tant aux origines de la perspective qu’à celles du cinéma. Les fenêtres avec lesquelles nous augmentons aujourd’hui nos connaissances sont celles d’écrans en tout genre que l’on finit par oublier. Au même titre que l’on oublie progressivement celui qu’une médiatrice ou un médiateur a placé entre nos mains pour que notre expérience du monde d’Adrien M & Claire B soit aussi complète que possible. Jusqu’à ce que, les saynètes se succédant, on ne tente plus de distinguer ce qui est là, dans l’espace physique, de ce qui l’augmente par l’écran.

Articles

- Ososphère

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York