Attitudes et formes au féminin

L’exposition Quand les attitudes deviennent forme, dont Harald Szeemann est le commissaire en 1969, associe de nombreux artistes mais bien peu de femmes. Les mentalités évoluent car 50 ans plus tard l’exposition Haro sur les héros du Centre Wallonie-Bruxelles portant sur les attitudes et les formes ne présente que des artistes femmes.

Pour organiser cette exposition, un jury d’expertes et d’experts provenant de Bruxelles, Liège, Namur et Paris s’est réuni afin de sélectionner les créations d’artistes aux pratiques associant l’art aux sciences et technologies. Cette sélection ayant été augmentée d’œuvres de la collection du cabinet d’avocats bruxellois LIME, ce sont au total les créations d’une douzaine d’artistes proposant autant de points de vues sur les problématiques sociétales de notre temps. Sachant que ces mêmes problématiques, pour la plupart d’entre elles, émergent d’innovations, en cette ère digitale, que nos usages participatifs à toutes et tous amplifient. Engagée, cette exposition participe à rééquilibrer les chances des femmes artistes.

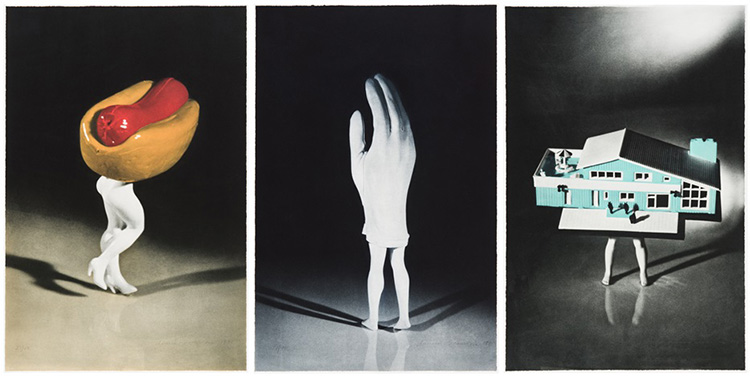

Laurie Simmons, Food Clothing Shelter, 1996.

Au cours des siècles, les femmes ont dû s’extraire des rôles qui leur étaient destinés, en art celui de modèle ou de muse et, plus largement dans la société, ceux de cuisinière ou de ménagère. Aussi il est des artistes, à l’instar de Laurie Simmons, pour dénoncer les stéréotypes d’une société avide de standards pour mieux les reproduire. Son triptyque photographique Food, Clothing, Shelter de 1996 fait partie de la série des Walking Objects où des jambes de femmes sans corps, donc sans tête ni esprit, supportent tout un tas d’objets. Comme tant de femmes durant des siècles – si tant soit que l’on considère ce passé révolu – ont littéralement “porté” leur foyer. En plaçant l’habillement entre la nourriture et le foyer, il apparaît que c’est davantage la représentation des femmes qui est ici dénoncée. Alors que nous savons le rôle prescripteur des images communicantes sur nos inconscients collectifs ! Quant au goût prononcé de cette artiste américaine pour la mise en scène que des photographies rendent public, il anticipe cette volonté immodérée que nous avons toutes et tous aujourd’hui à imaginer des vies extraordinaires au travers des médias sociaux. Allant, parfois, jusqu’à choisir des objets de notre environnement immédiat pour nous représenter.

Sarah Charlesworth, Leda, Her Old Age and Death, 1991.

Il est encore question du rôle du modèle et plus précisément du nu féminin dans le dessin de Léonard que Sarah Charlesworth augmente en 1991. En 1507, l’artiste italien y avait représenté Léda aux côtés d’un cygne qui n’est autre que Zeus métamorphosé ainsi pour mieux la séduire. Dans son appropriation de ce même dessin renaissant – Leda, Her Old Age and Death – l’artiste américaine nous projette quant à elle dans l’après de l’idylle amoureuse. Où, dans son effondrement, la vieillesse précède la mort que figure un squelette. Mais de quelle fin s’agit-il quand la lecture d’Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci de Sigmund Freud nous incite aux l’interprétations ? De la fin de cette relation allant parfois jusqu’à la soumission du modèle, si souvent féminin, à l’artiste, essentiellement masculin considérant l’histoire de l’art ? Ou bien de la fin annoncée des histoires que l’on construit sur la tromperie, du mythe à la réalité. S’il est une fin non annoncée, c’est bien celle de l’appropriation qui ne faiblit pas depuis l’engouement des artistes des avant-gardes du vingtième siècle bénéficiant de l’essor des techniques de reproduction. Cette démarche s’est renforcée avec l’Internet, dans sa version participative, où les images conversationnelles foisonnent, littéralement.

Attitudes et formes

Kristin Sue Lucas, Refresh, 2007.

S’il est en art un mouvement où l’attitude prédomine sur le résultat, c’est bien celui de l’art conceptuel dont les œuvres peuvent être largement composées de documentation. C’est le cas de la performance Refresh du 5 octobre 2007. L’action, notamment documentée par un croquis et un procès-verbal se passe dans la salle d’audience de la cour supérieure de Californie où Kristin Sue Lucas réussit à faire changer son nom pour le même patronyme, Kristin Sue Lucas. L’idée qui fait œuvre, comme c’est généralement le cas lorsqu’il s’agit d’art conceptuel, n’étant pas de changer véritablement mais plutôt de renaître quitte à être résolument similaire. Comme la page d’un site Internet dont on rafraîchit l’affichage en pensant faire disparaître ce qui nous dérangeait sans savoir précisément quoi. C’est, pour cette américaine, un geste poétique inspiré par nos usages numériques quotidiens. Elle considère ainsi être la « dernière version d’elle-même ». Refresh est aussi d’une contemporanéité absolue en ce sens qu’elle aborde la notion d’identité. Car si présenter ses papiers revient à prouver que l’on est identique à soi-même, depuis cette performance en salle d’audience les services en ligne où l’on se présente non-identique à soi en allant même jusqu’à usurper l’identité d’autrui se sont multipliés. Pour le meilleur comme pour le pire.

Danielle Gutman Hopenblum, ©abane du NeoConsortium, 2017.

S’intéresser à l’art revient donc à se confronter au politique comme au législatif ou, considérant la pratique de l’artiste parisienne Danielle Gutman Hopenblum, à l’entreprise. Car celle-ci, depuis 2014, développe le récit d’une multinationale fictionnelle : Le NeoConsortium. Ayant adopté le langage de la mercatique, elle la revendique « Leader sur le marché des formes plastiques à grande ubiquité ». La forme y est donc envisagée telle une solution à toute sorte de problème esthétique. « Mis au point par les ingénieurs du Bureau des Polygones, le Moduloform est devenu le produit phare du NeoConsortium » : il s’agit d’un assemblage de polyèdres irréguliers renvoyant tant aux origines de la perspective qu’au calcul des machines avant qu’elles ne soient à même de lisser les objets polygonaux. Et l’on comprend, sachant les ambitions du NeoConsortium, que son siège social ait été déménagé sur la Lune. A moins que ce ne soit pour quelques raisons fiscales, eu égard à son intense activité économique !

Du jeu à la participation

Anne-Marie Schleiner, B-Cities, 2007.

Aujourd’hui, c’est au sein des jeux vidéo que l’on fait l’expérience du récit. A la marge de ce domaine des plus florissants, une branche expérimentale s’est développée comme ce fut le cas pour le cinéma. C’est précisément dans ce contexte d’indépendance qu’Anne-Marie Schleiner développe des jeux d’artiste comme il existe déjà des livres d’artiste. A l’instar de B-Cities de 2007, pour ses créations qui se jouent plus qu’elles ne se gagnent, l’environnement du développement est aussi important que l’expérience du jeu elle-même, surtout lorsqu’il s’agit d’utiliser comme de réaliser des applications open source. Les jeux de cette artiste américaine ont ainsi un avant – lorsqu’elle s’approprie des sources ouvertes préalablement développées – et ils auront possiblement un après si tant est que d’autres se les approprient à leur tour. Au sein de sa communauté très active à l’international – rappelons ici que la sphère de l’open sources a très largement bénéficié du développement d’Internet – le faire par soi-même ou Do It Yourself (DIY) est tout aussi essentiel que le faire ensemble ou Do It Together (DOT). Le fait que nous soyons chacune et chacun à même, en s’investissant un tant soit peu mais sans investissement aucun si ce n’est un ordinateur, de créer nos propres jeux vidéo comme le démontre Anne-Marie Schleiner n’est pas négligeable. Se faisant, nous participons à déplacer les lignes séparant les conceptrices ou concepteurs d’une part et les joueuses et joueurs d’autre part. Pour que nous soyons toutes et tous les actrices ou acteurs de nos vies simulées comme de nos vies réelles.

Pepa Ivanova, Decay, 2018-2019.

La participation est au centre de la pratique de Pepa Ivanova lorsqu’elle crée An Evolution Game en 2018. Il s’agit là encore d’un jeu, mais qui se pratique dans l’espace tangible de sa présentation. Chacune, chacun, pouvant déplacer librement des objets dont la plupart sont en plastique, et qui sont accrochés à une grille ayant fonction de décor. C’est là que la notion d’évolution entre symboliquement en jeu lorsque nous nous questionnons sur notre responsabilité quant à la mutation de cette simulation d’écosystème. Sachant que l’artiste bruxelloise s’intéresse aussi au vivant lorsque, la même année, elle conçoit l’installation Decay qui met en œuvre des colorants biologiques d’origine animale ou végétale. L’idée étant que les teintures se mêlent en perdant leurs couleurs initiales devant les yeux de spectatrices ou spectateurs qui ne peuvent en aucun cas agir sur le processus enclenché d’une vie semblant se faner. Cette impuissance ne pouvant que nous renvoyer à nos responsabilités, bien réelles celles-ci, sur notre écosystème.

Du vivant

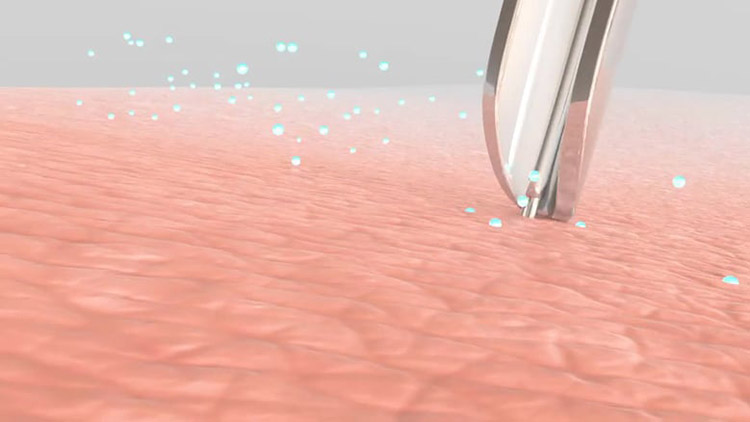

Marie-Eve Levasseur, An Inverted System to Feel (your shared agenda), 2016.

A la croisée du vivant et des technologies, il y a le projet artistique d’un design spéculatif An Inverted System to Feel (your shared agenda) de Marie-Eve Levasseur vivant et travaillant à Leipzig. Datant de 2016, l’installation s’articule autour d’une séquence en trois dimensions évoquant les possibles usages de notre peau si celle-ci était transformée en écran tactile. Notons que les adeptes du transhumanisme rêvent déjà d’envahir nos corps avec des nanoparticules connectées. Ainsi augmentés, nous pourrions alors changer de couleur au gré de nos émotions ou urgences, ce qui pourrait encore sauver des vies ! Mais alors qu’en serait-il de nos intimités en ce futur où nos peaux seraient programmables quand nous protégeons déjà difficilement nos données personnelles ? Faudrait-il veiller à ce que personne ne puisse “avoir notre peau” en la reprogrammant ? Quand de plus en plus d’entreprises, dans l’usage de technologies innovantes et bien au-delà du contrôle des Etats, nous prédisent un “monde meilleur”.

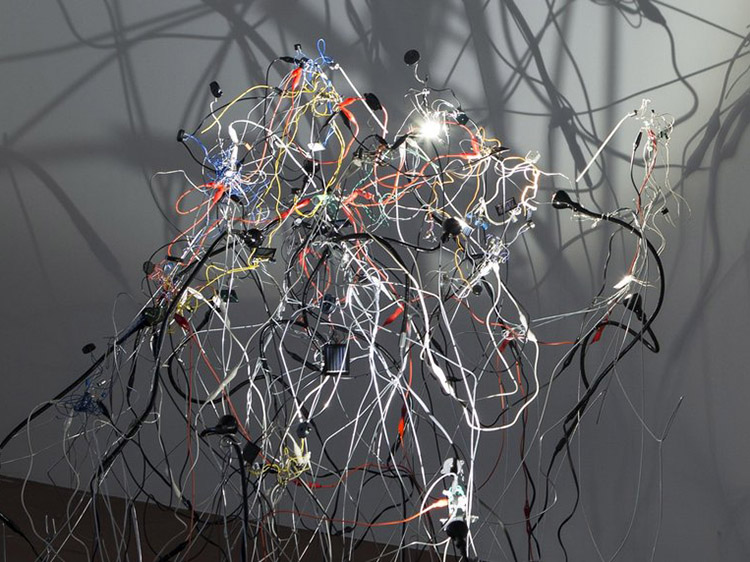

Katerina Undo, Creatures Cluster, 2014, photo Kristof Vrancken).

Nous associons naturellemnt le vivant aux mouvements comme aux sons. Et bien des artistes, à l’instar de Katerina Undo basée entre Athènes et Bruxelles, le simulent, se focalisent sur ce qui le représente. Creatures Cluster de 2014 est une installation cinétique et sonore qui s’adapte aux lieux de ses monstrations tout en projetant le public dans l’environnement d’une nature reconstituée. Les minuscules créatures robotiques alimentées par des cellules solaires qui l’habitent sont autonomes dans leur comportement. Aussi, la richesse de la musique des sons qui en émergent est à la mesure des possibles associations entre congénères d’une même électronique créative. Le vivant, ici, est envisagé tel un modèle d’autonomie dont l’extrême diversité est une conséquence de la combinatoire qui a inspiré tant de scientifiques pour qui la sérendipité, ou le hasard heureux, est l’autre composante essentielle.

En d’autres territoires

Laura Colmenares Guerra, Lagunas, 2017.

Le cinéma de Laura Colmenares Guerra, considérant Lagunas de 2017, est étendu dans l’espace comme dans le temps en ce qu’il se présente sous la forme d’un triptyque et que le public agit sur son déroulement. L’artiste bruxelloise nous fait voyager ailleurs et autrement au travers d’un paysage de montagne et d’eau à l’état brut. Pour nous ramener ici et maintenant car la thématique du film nous renvoie à notre incapacité, trop souvent, à associer écologie et économie. Le sujet, en ces territoires d’une nature protégée, c’est donc la fragmentation hydraulique dont nous savons les dégâts sur ce qui est si chère à la vie : l’eau. Quand, pour souligner notre responsabilité collective, l’interface nous permettant d’agir sur le montage est constituée de valves industrielles. La tension dramatique qui s’installe, grâce à une musique résolument répétitive, illustre parfaitement les tensions politiques que l’extraction du gaz de schiste génère.

Naziha Mestaoui , Sounds of light, 2013.

L’eau est encore au centre du propos comme des formes de l’installation sonore et lumineuse Sounds of light (2013) de Naziha Mestaoui. Celle-ci a enregistré un chant sacré en Amazonie lui permettant d’activer la part liquide de son œuvre. Les fréquences des paroles qui se succèdent dessinent littéralement des motifs géométriques à la surface. C’est un spectacle de l’abstrait tout à fait universel qui est magnifié via une image projetée. Rappelant ainsi que le corps humain est majoritairement constitué d’eau, l’artiste belge attire notre attention sur le fait que l’action de ce même chant – dont on sait si peu hormis son caractère sacré – ne pourrait se limiter à n’agir que sur la part liquide, visible, de l’installation. Ce que l’on voit correspondant déjà, à la fréquence près, à ce que l’on entend, il est plus que vraisemblable que le message sacré s’adresse aussi aux corps, dans leur part tout aussi liquide, bien qu’invisible, de celles et ceux qui vivent l’expérience convoquant l’idée même de chamanisme.

Dans l’invisible

Cinzia Campolese, Frame of Reference, 2018 (photo Perte de signal).

La relation du visible à l’invisible est une problématique transhistorique que des artistes, comme Cinzia Campolese, abordent en agissant sur notre perception. Avec son installation cinétique Frame of Reference de 2018, l’artiste basée à Montréal met en scène une forme de symétrie dont l’imperfection questionne. Car ce qui nous apparaît totalement symétrique de prime abord dans une animation géométrique reflétée partiellement dans un miroir ne l’est en réalité pas tout à fait. Le plus troublant, dans le mouvement circulaire sans véritable début ni fin, réside dans le fait que l’œuvre nous refuse le temps de vérifier quelques hypothèses que ce soit. L’équilibre instable de cette installation nous encourage à l’observer dans sa globalité sans s’attacher aux détails. Tout en s’habituant à l’idée qu’elle est plus belle encore dans sa part de mystère. C’est-à-dire quand nous en apprécions enfin les imperfections qui la grandissent.

Myriam Bleau, Ballistics, 2019 (source La fabrique culturelle).

Enfin, terminons avec Myriam Bleau dont la performance de lumières et de sons, Ballistics de 2019, mobilise le corps agissant sur des pendules. Tout se joue dans la durée ou les pendules, que l’on pourrait comparer tant à des instruments de musique qu’aux instrumentistes d’un orchestre, oscillent en toute autonomie pour revenir à leur position d’équilibre. La compositrice et performeuse, qui vit et travaille à Montréal, se déplace dans l’espace qui est celui de sa composition. Son jeu participe d’une forme de chorégraphie intégrant inévitablement une part d’improvisation. Lorsqu’elle se saisit d’un pendule pour ne plus le lâcher pendant un lapse de temps, elle semble révéler des sons qui étaient là dans l’espace, comme le sculpteur fait émerger des formes en taillant des blocs de matière. Bien que ce soit dans l’invisible que Myriam Bleau agit durant cette performance dont le titre nous renvoie à un instrument de mesure scientifique convoquant les lois de la physique.

Bien au-delà du genre qui les réunit, le point commun aux pratiques de toutes ces artistes se situe dans leur usage de techniques ou technologies d’hier et d’aujourd’hui pour se saisir de problématiques intemporelles ou inhérentes à notre époque. L’idée, toujours, étant de nous donner des lectures de fragments ou du monde au travers d’attitudes et de formes. Quand ce ne sont pas les attitudes de ces artistes femmes qui continuent à devenir forme dans une société en mouvement.

Articles

- Ososphère

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York