La BIAN Montréal 2018

Créée en 2012 par Alain Thibault, la Biennale Internationale d’Art Numérique (BIAN) s’inscrit dans la continuité du festival Elektra initié en 1999. Elle s’articule autour de divers lieux incluant la Société des Arts Technologiques (SAT) et l’Arsenal Art Contemporain. Sans omettre l’exposition de Rafael Lozano-Hemmer du Musée d’Art Contemporain (MAC) de Montréal qui se déroule simultanément.

En dedans

Alex Augier & Alba G. Corral, end(O), 2018.

Le lancement de cette BIAN 2018 s’est fait à la Société des Arts Technologiques émanation de l’International Symposium on Electronic Art que, Monique Savoie, directrice de la SAT, avait organisé en 1995. L’événement avait alors grandement participé à structurer ce que l’on nommait encore les arts électroniques. Le temps passe et les pratiques évoluent bien que certaines, telle l’immersion, persistent. Et c’est là la raison d’être du dôme que les artistes Alex Augier et Alba G. Corral investissent ensemble. L’un est français et traite les sons spatialisés d’une musique de hurlements électroniques qui pourraient provenir des tensions internes à la structure de cette demie sphère qui nous englobe. L’autre est espagnol et l’extrême richesse de ses univers visuels se succédant nous maintient au sein de mondes inidentifiables et dont on ne peut saisir les échelles avec précision. La performance s’intitule end(O), en référence au préfixe "endo" qui signifie "en dedans". Car nous sommes en effet à l’intérieur de l’œuvre qui se joue de nos sens. Dans l’histoire de l’art, les tentatives visant à immerger le spectateur se répètent depuis l’art pariétal mais force est de reconnaître que l’immersion bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt chez les artistes du son et de l’image.

Du langage

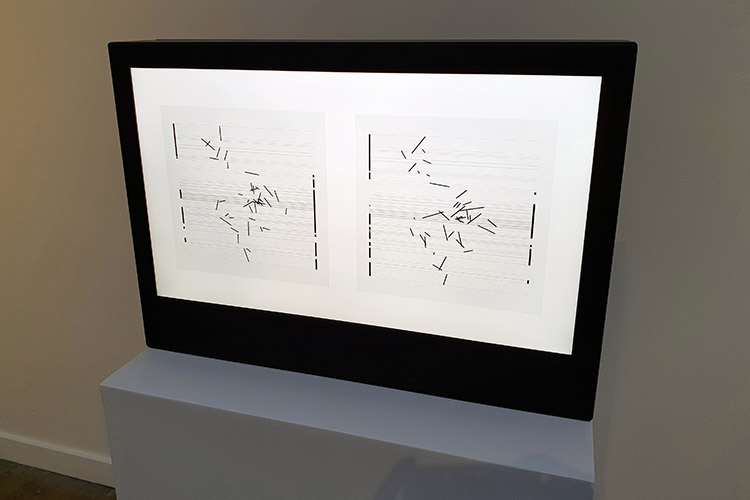

Manfred Mohr, “P1680-D”, Artificiata II, 2014-2015.

L’aventure de cette quatrième édition de la BIAN de Montréal se poursuit à l’Arsenal où se tient la principale exposition intitulée Automata et dont le commissariat a été confié à Peter Weibel, fondateur du Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) de Karlsruhe en Allemagne. Elle s’ouvre sur les œuvres de Manfred Mohr dont on sait le rôle pionnier quant aux pratiques algorithmiques s’inscrivant dans le champ de l’art. Car c’est en 1969 que cet artiste vivant et travaillant à New York a conçu son premier dessin sur ordinateur. En cette fin des années soixante, il se devait de rédiger des scripts sans visualisation aucune, avant l’étape d’impression de l’œuvre graphique. Cette révélation des images d’un autre temps convoque la pratique d’une photographie analogique dont les images, elles aussi, apparaissaient dans la durée d’un après. Au fil du temps, Manfred Mohr a su s’adapter aux langages informatiques tout en affinant le vocabulaire de forme qu’il n’a de cesse de mettre au service d’une abstraction aux infinies variations. Toujours dans le plan, et de plus en plus dans la durée, ses créations nous disent l’instabilité d’un monde où les détails, quels qu’ils soient, ont un sens, une raison d’être, une importance.

Effet miroir

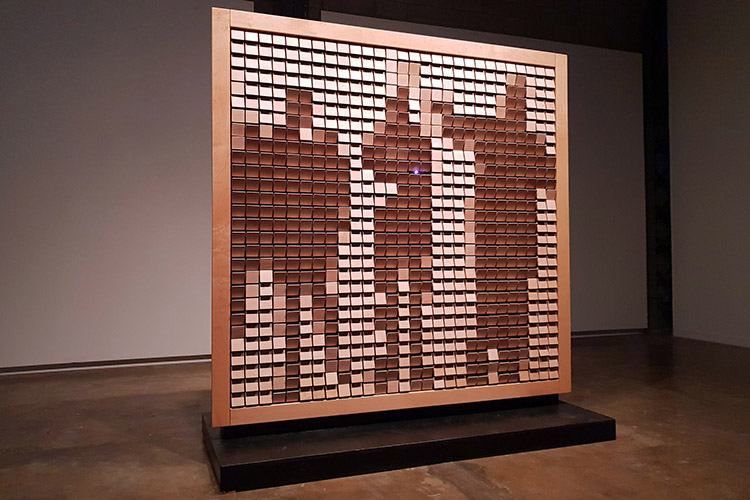

Daniel Rozin, Wooden Mirror, 2014.

Si les pièces génératives garantissent la surprise, les installations interactives incitent à l’action. Comme c’est le cas face au dispositif de Daniel Rozin, une édition récente de son œuvre iconique datant de 1999 : le Wooden Mirror. Ce premier opus de la série des miroirs mécaniques, l’artiste new-yorkais n’a cessé de l’améliorer dans les moindres détails. Mais l’idée reste la même : se saisir d’un matériau non réfléchissant, le bois, pour que le public s’y reflète en adoptant inévitablement des postures de “l’entrer dans image”. Car les innombrables tuiles de bois se chevauchant sont diversement contrôlées par autant de moteurs selon les situations qui lui font face. Du derrière, rien des technologies mises en œuvre n’est caché aux plus curieux des spectateurs. Du devant, on assiste au ballet incessant des éléments d’une image en mouvement que de doux cliquetis accompagnent. Ce qui est saisissant, c’est l’étrange fluidité du dispositif. Sa mémoire, tout comme sa résolution, est limitée dans son traitement de la distance. Ce qui a pour effet de nous faire disparaître de l’image quand nous nous éloignons quelque peu.

Le lâcher-prise

Projet Eva, The Object Of Internet, 2017.

Il est un autre dispositif qui s’articule autour de l’usage de miroirs en mouvement et il a été réalisé par les artistes du duoProjet Eva. Ces derniers nous incitent à pénétrer notre tête à l’intérieur de ce qui a l’allure d’une machine d’expériences comme la littérature de science fiction nous les représente. Quand elle se met en action, notre tête semble se désolidariser de notre corps. Car les miroirs, dont les positions sans cesse évoluent, nous en renvoient autant de points de vue. Les artistes, une fois encore, se jouent de nos sens alors que la machine s’emballe en s’illuminant. Le lâcher-prise est de rigueur quand toute résistance serait futile. On pense alors aux expériences de hors corps que le domaine scientifique attribue à de possibles hallucinations. Toujours est-il que nous entrons dans un état de conscience modifié comparable à celui que nous décrivent les utilisateurs de la Dreammachine (1960) de Brion Gysin. Bien que le titre attribué au dispositif de Projet Eva, The Object Of Internet nous encourage envisager la multiplication des points de vue ou commentaires qui gravitent autour de profils en ligne.

De l’histoire de l’art

Adam Basanta, All We’d Ever Need Is One Another, 2018.

Un autre montréalais, Adam Basanta, s’intéresse plus directement à l’histoire de l’art au travers d’un dispositif intitulé All We’d Ever Need Is One Another, un appareillage mobilisant deux scanners à plat qui ne capture qu’eux-mêmes. L’artiste a automatisé cette tâche sans début ni fin en y injectant de l’aléatoire. Si tant est que lui-même est surpris à chaque fois qu’une image survient. Sachant que son application, aussitôt, la compare à une base de données regroupant d’innombrables peintures abstraites. Le copieur qui est connecté à l’ensemble a pour mission de n’imprimer que les visuels ayant une forte ressemblance avec des chefs d’œuvre du passé. Ne serait-ce pas là, bien au-delà de la prouesse technologique, une forme de critique visant les artistes qui suivent les tendances au lieu de les initier. A moins que ce ne soit une critique d’un marché de l’art qui se voudrait rassurant alors qu’il s’agit de spéculer en limitant les risques. L’idée, aussi, que la machine crée en l’absence de l’artiste est intéressante. Comme si l’art pouvait être un service associant l’offre à la demande et qu’il suffirait de l’actionner comme pour mieux le cautionner.

Simuler le vivant

Cod.Ac, πTon, 2017.

La BIAN de Montréal est une extension du festival Elektra initialement axé sur la performance audiovisuelle. Aussi, plusieurs performances se succèdent durant l’inauguration de l’exposition Automata. Parmi celles-ci, notons l’intervention de Cod.Act. Intitulée πTon, elle évoque la mathématique ou plus largement les sciences par le nombre pi qui précède la syllabe "ton" de façon à ce que l’on pense aussi au python. Car ce qui se présente à nous a l’allure d’un gigantesque invertébré. La bête se réveille lorsque le public se masse autour d’elle. Quatre performeurs sont là bien que l’on ne saisisse pas exactement leur rôle. Sont-ils là pour la dompter ? A moins qu’il ne s’agisse davantage d’une sorte de rituel ! Les divers sons émis par la bête ajoutent à l’étrangeté du moment. Mais ce sont ses contorsions qui étonnent, et même fascinent. Elles sont comparables à celles des serpents constricteurs dont on sait qu’ils étouffent leurs proies. Mais ici, point de proie, quand la bête ou plus exactement son ersatz se meut sous le contrôle de quelques algorithmes. Nous nous devons de rappeler que Python est aussi le nom d’un langage de programmation autorisant notamment la simulation du vivant.

La vallée de l’étrange

Freeka Tet, Uncanny Valley, 2018.

S’en suit la performance de Freeka Tet dont le titre, Uncanny Valley, nous renvoie au texte que le roboticien japonais Masahiro Mori publia en 1970. Il y est stipulé qu’un robot non humanoïde génère aisément de l’empathie alors que dans le cas d’une extrême ressemblance avec l’homme, à l’inverse, c’est de l’effroi qu’il engendre surtout si on se focalise sur les infimes détails nous incitant à en suspecter la non-humanité. Freeka Tet, quant à lui, se filme tout au long de sa performance. Mais il ajoute des effets temps réel qui provoquent l’effroi. Il y a, dans son visage déformé par le glitch, une forme de monstruosité qui s’installe. Quand la musique de sons électroniques tout aussi accidentés s’accorde à l‘étrangeté dans l’image. Cette approche performative du selfie à l’ère de la généralisation de l’usage des applications de traitement en temps réel d’images vidéo est intéressante. Car elle va à l’encontre de nos habitudes quand nous ne pensons qu’à nous embellir. La noirceur extrême qui transparaît dans ces multiples visages est à la mesure de celle qui, sans relâche, ronge le portrait de Dorian Gray. Nous sommes les témoins effrayés à l’idée que ces altérations nous atteignent et révèlent le pire qui sommeille en nous en ces temps troubles.

La mémoire de l’ombre

Rafael Lozano-Hemmer, Bifurcation, 2012.

L’idée que l’image puisse révéler ce qui d’ordinaire nous est masqué se vérifie au Musée d’Art Contemporain de Montréal qui consacre une exposition monographique à l’artiste montréalais Rafael Lozano-Hemmer. Là où, de loin, nous voyons l’image ou plus précisément la silhouette d’un arbre tournoyer imperceptiblement sur lui-même. Comme si la gravité le retenant au sol ne tenait qu’à un fil imaginaire. Et l’on s’aperçoit en s’approchant qu’il ne serait que l’ombre intégrale d’un fragment de bois mort suspendu, lui aussi, à un fil mais bien réel. Au regard des mouvements de l’ombre qui lui est associée, le souffle inhérent aux déplacements même des spectateurs a une influence sur la branche. Rafael Lozano-Hemmer aime le travail des silhouettes car elles sont les synthèses formelles des corps ou objets qu’elles dessinent. Mais il nous apparaît, dans le cas de l’installation Bifurcation, que la silhouette est plus détaillée que l’objet auquel elle est associée. Comme si elle était la mémoire étendue d’une branche qui, sans augmentation aucune, ne nous dirait rien de l’arbre dont elle provient. L’usage du digital, en art, permet bien souvent d’augmenter le réel des quelques narrations qui nous questionnent et, parfois, nous transportent.

Articles

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York