De l’art à Bruxelles

Art Brussels compte parmi les principales foires de printemps à l’international. L’occasion de découvrir cette nouvelle institution qu’est Kanal Centre Pompidou et de s’aventurer dans des lieux qui, à l’instar de Senne, Société ou l’IMAL, participent au foisonnement artistique bruxellois.

Points de vue

Emmanuel van der Auwera, VideoSculpture XX The world's 6th sense, 2019.

C’est sur le site de Tour et Taxi que la foire Art Brussels se déroule depuis 2016. Là où les stands sont organisés selon les sections “Discovery”, “Prime” et “Rediscovery”. Sachant qu’il y a aussi des galeries, dont la Harlan Levey Projects, pour organiser des solo shows. Et c’est ainsi que l’on découvre l’installation VideoSculpture XX The world's 6th sense de l’artiste émergent Emmanuel van der Auwera. Celle-ci est constituée d’assemblages de moniteurs vidéo apparemment sans contenus dont la lumière pure leur donne des allures de monochromes blancs. Mais à travers quelques “fenêtres” des images se livrent. Celles-ci ayant été capturées depuis un unique point de vue localisé à Las Vegas. Il s’agit de représentations thermiques en niveaux de gris qui, sans doute, sont davantage destinées à être scrutées par des intelligences artificielles. Nous nous déplaçons de fenêtre en fenêtre pour y déceler des points de vue nous livrant les quelques fragments de ce qui s’est passé ou, plutôt, de ce qui n’a pas eu lieu le jour du tournage. Car c’est là le rôle ingrat des caméras de vidéosurveillance quelle que soit leur technologie : filmer des scènes sans actions particulières, dans l’attente de possibles histoires extraordinaires.

Du savoir

Chia Wei Hsu, The Adult Malayan Tapir is Surrounded by Mountains, 2019.

Le Tapir de Malaisie, que l’on reconnaît à la tâche blanche recouvrant son dos et ses flancs, n’est autre que le sujet des œuvres de Chia Wei Hsu qui a été diplômé par le Fresnoy en 2016 et que la Liang Gallery présente au sein d’un stand de la section “Discovery”. L’animal que représente la toile imprimée intitulée The Adult Malayan Tapir is Surrounded by Mountains littéralement émerge d’un écran affichant la recherche par l’image qui lui est dédiée. Au-delà de l’écran, l’univers du tapir nous évoque les encyclopédies illustrées que Google tend à remplacer. Alors que, dans l’arrière-plan, on reconnaît le damier du fond transparent de l’application Photoshop, véritable lieu des possibles assemblages de toutes les images. C’est ainsi que l’animal dont la tâche évoque le panda géant, qui intéresse tout autant le jeune artiste taiwanais, fait lien entre les ouvrages encyclopédiques illustrés d’hier et la bases de données de tous les visuels du monde, soit entre deux accès au savoir dont les techniques ou technologies diffèrent. Les entreprises coloniales d’antan, comme la compagnie britannique des Indes orientales, se devaient de dresser l’état de la diversité tant de la faune que de la flore des lieux qu’ils investissaient en sollicitant des artistes, peintres ou illustrateurs. L’art de la représentation était alors une pratique politique, alors qu’il est aujourd’hui des pouvoirs pour contrôler notre accès au savoir.

Machines de vision

Tamás Waliczky, Cameras and Other Optical Instruments, 2016-2018.

L’Ani Molnár Gallery présente les travaux récents de Tamás Waliczky qui a été sélectionné pour représenter la Hongrie à la 58e biennale de Venise. Les appareils de la série Cameras and Other Optical Instruments sont purement fictionnels bien qu’ils aient, dans l’image, une étrange présence. La perfection de leurs surfaces nous confirme l’absence totale d’usage. Pourtant, ils nous apparaissent totalement fonctionnels sans que l’on sache exactement à quoi il pourraient bien servir. Certains détails nous renvoient au passé alors que d’autres nous sont plus familiers. L’extrême douceur des nuances de gris qui composent ses images ne témoignant d’aucune réalité les place cependant dans un registre photographique. Car les designers, lorsqu’ils conçoivent des objets en studio avant de les produire en usine, privilégient généralement les couleurs. Quand les images de synthèse, que Tamás Waliczky pratique depuis les années quatre-vingt, ont souvent été très colorées dès leur apparition. Le choix du noir et blanc pour représenter appareils, caméras et autres instruments optiques, leur confère un caractère de vérité que l’absence totale de micro rayures, poussières ou particules, leur retire immédiatement.

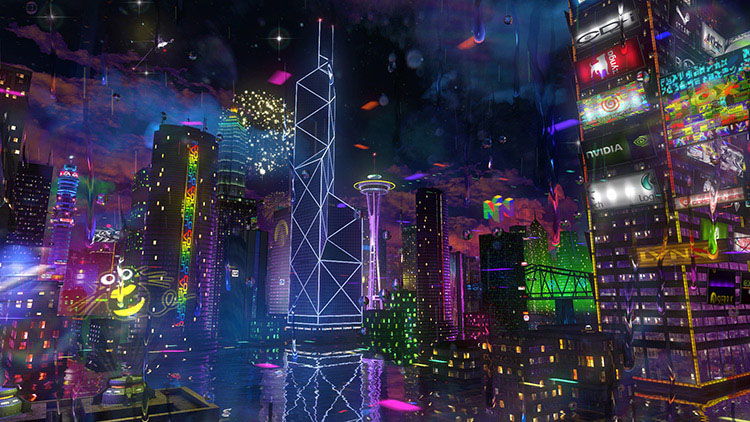

Une esthétique de l’excès

Tabor Robak, 20XX, 2013.

Cette année, les projets vidéo sont regroupés au sein d’une section intitulée “Screen It”. C’est donc confortablement assis dans des canapés au sein de l’Hôtel de la Poste du site de Tour et Taxi que l’on peut notamment visionner la séquence 20XX de Tabor Robak présentée par l’Upstream Gallery. Il s’agit, au regard des tours iconiques du monde entier qu’elle rassemble, d’une cité idéale qui ne serait habitée que par les lumières des enseignes publicitaires de l’industrie du jeu vidéo. La relative obscurité, contaminée par les couleurs saturées des marques, associée à l’extrêmes densité tant des buildings que des sigles, lui confère une atmosphère quelque peu oppressante. A moins qu’il ne s’agisse d’exprimer la puissance de calcul de quelques microprocesseurs ou cartes graphiques. L‘esthétique de Tabor Robak est celle de l’excès autant que de l’artifice. Ses applications logicielles sont celles des motion designers dont il se joue des codes visuels. Les filtres de lumière qu’il active sans retenue aucune s’accumulent jusqu’à devenir les véritables sujets de l’œuvre. Mentionnons aussi l’omniprésence, à l’objectif, d’averses répétées qui évoquent l’effet “Pluie” plus que la pluie elle-même.

Jeux d’enfants

Francis Alys, Children's Games, 1999-2019.

Quittons maintenant le site de Tour et Taxi pour nous rendre sur l’autre rive du canal à l’institution culturelle Kanal Centre Pompidou qui, en 2018, a investi l’ancien garage Citroën de Bruxelles. Un lieu, avant travaux, qui est déjà majestueux et accueille quelques œuvres comme l’installation vidéo Children's Games de Francis Alys. L’artiste belge, depuis 1999, n’a cessé de dresser l’inventaire de jeux d’enfants. Ces mêmes jeux, documentés aux quatre coins du monde par des séquences vidéo, ont en commun de se dérouler dans la rue. Avec, le plus souvent, des objets rudimentaires (cailloux ou bâtons), usuels (chaises ou pièces de monnaie), de récupération (pneus ou fragments de miroirs)… Les scènes se déroulent au sein de paysages urbains que, parfois, des affrontements armés ont ravagé, mais l’imaginaire des protagonistes toujours l’emporte. Il s’agit-là d’une forme d’étude sociologique dont la poésie par l’extrême simplicité des situations fait œuvre. Autant qu’il est question de la sauvegarde de ce qui tend à disparaître des grandes métropoles contemporaines ou les consoles d’une industrie en expansion ont remplacé le jeu. L’installation Children's Games a par conséquent tout à faire dans un musée ou l’on se doit aussi de conserver les pratiques ancestrales que documentent des moyens contemporains.

Une fenêtre sur le monde

Molly Soda, All I have is my phone, 2016.

Chaque année, le lieu indépendant Senne organise une exposition dont le vernissage se tient durant Art Brussels. Et c’est dans le contexte d’une exposition intitulée For Real que l’on peut notamment visionner la création vidéo All I have is my phone de Molly Soda. Cette dernière est, du début à la fin de la scène, dans son lit dont l’oreiller et la couette roses à points blancs ont une vraie présence à l’écran. Bien que le sujet, considérant le titre de l’œuvre, soit davantage le smartphone que jamais elle ne quitte du regard. Le smartphone est ici à envisager tel l’unique fenêtre ouverte sur le monde au travers de l’Internet, son véritable territoire d’expression. Le décor, se résumant au lit d’un intérieur que la Newyorkaise ne quittera pas, nous renvoie à ces nombreux artistes n’éprouvant pas le besoin de sortir à l’extérieur pour créer. A commencer par Van Gogh peignant ses chaussures ou son lit et Josef Sudek photographiant Le monde à ma fenêtre. Quand il n’est nul besoin de parcourir le réel pour en donner ses interprétations. A l’ère où, pour les artistes de la génération de Molly Soda, l’Internet est tout à la fois une source d’inspiration, un matériau de création et un lieu de diffusion.

Entre nature et artifice

Sébastien Lacomblez, Conus Textile, 2017.

Il est des œuvres que l’on apprécie tant pour ce qu’elles nous procurent d’un point de vue esthétique que pour les connaissances plus théoriques qu’elles nous apportent. Ainsi, la pièce Conus Textile présentée par Sébastien Lacomblez au sein de l’exposition Calculated Chance organisée par l’artist run space Société fait partie de celles-là. De prime abord, c’est une tapisserie dont on apprend que le motif abstrait est issu de l’interprétation, par la machine, d’un algorithme inspiré d’une notion théorique nommée automate cellulaire et ayant émergé des recherches communes, dans les années 1940, des mathématiciens Stanislaw Ulam et John von Neumann. Notons que ce dernier est aussi considéré comme l’un des pères de l’informatique contemporaine. Mais il convient, avant de poursuivre, de revenir sur le titre de cette tapisserie au motif abstrait : Conus Textile. Car il désigne une espèce de coquillage dont les motifs illustrent parfaitement le fonctionnement d’un certain type d’automates cellulaires. Les mathématiques faisant ici le lien entre une informatique théorique et des phénomènes biologiques. Mais qu’elle n’est pas notre surprise lorsque, poursuivant notre enquête entre nature et artifice, on apprend que le mollusque est aussi d’une extrême dangerosité tant son venin, sans antidote aucun, est d’une puissance exceptionnelle !

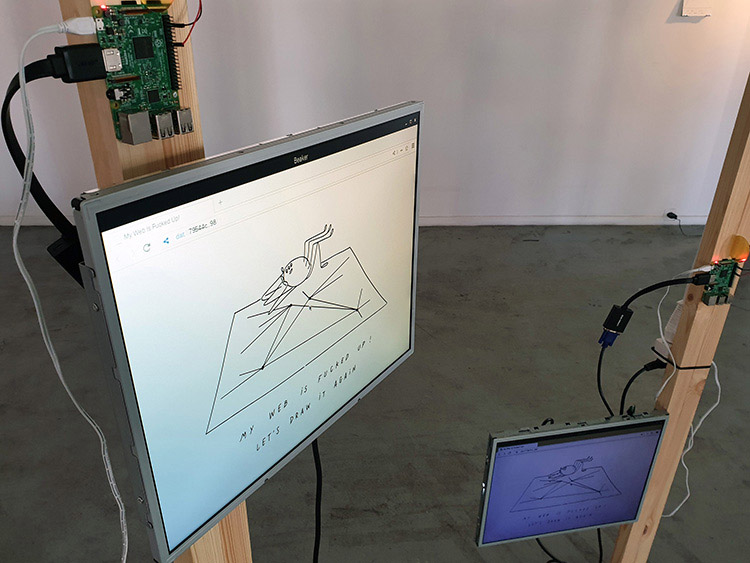

Des usages standardisés

Louise Drulhe & Raphael Bastide, Renaming The Web, 2018.

Terminons par l’IMAL, un centre des arts et cultures numériques dont la rénovation actuelle laisse présager des locaux résolument plus spacieux. Les artistes Louise Drulhe & Raphael Bastide y présentent Renaming The Web. Louise Drulhe s’est fait connaître en réalisant un Atlas critique d’Internet alors que Raphael Bastide est un fervent défenseur des cultures du partage et de open source. Elle a dessiné l’illustration où une araignée s’exclame « My Web is fucked up ! Let’s draw it again ». Il a interconnecté cinq ordinateurs aux composants visibles et qui permettent d’afficher alternativement ce même dessin au travers d’un navigateur Web expérimental autorisant les échanges de pair à pair donc ne nécessitant aucun hébergeur. L’idée étant, ici, de revenir au Web des origines, non pas dans son aspect archaïque, mais en ce qu’il avait de véritablement participatif. C’était avant que les géants du digital ne déterminent nos usages tout en ayant le contrôle de nos données. Repenser le Web sans les GAFA semble aujourd’hui inconcevable quand nous préférons ignorer ce qui se trame derrière nos usages d’une informatique contemporaine qui, quoi qu’on en pense, sont des plus standardisés.

Articles

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York