ELEKTRA X HYUNDAI

Metamorphosis Vol.2

L’exposition hybride Metamorphosis Vol.2 qui se tient au Hyundai Motorstudio de Séoul est tout particulièrement bien documentée. Au point que l’on peut en faire l’expérience via une visite 3D virtuelle, donc sans se rendre en Corée. Fort appréciable en ces temps où nos déplacements sont contraints.

De l’ubiquité

Metamorphosis Vol.2, Seoul, 2020.

Considérer que « le monde change » revient à se positionner en observateur, quand bien même nous connaissons nos responsabilités sur les modifications de notre environnement ou mutations de notre société. La pandémie qui nous contraint depuis déjà un an nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler. Au mieux nous nous adaptons, considérant que la distance, pour qui sait se saisir des technologies de son temps, n’est bien souvent plus qu’un concept. La crise sanitaire qui nous affecte toutes et tous a au moins le mérite de révéler que nous sommes prêts à expérimenter bien des formes d’ubiquité annoncées par de nombreux auteurs de science-fiction. Force est de reconnaître que nous nous y préparions depuis longtemps au travers de tentatives plus ou moins fructueuses. Et notons que les artistes ont été parmi les premiers à se saisir des potentiels créatifs et relationnels du virtuel ou de la téléprésence. Il suffit pour s’en convaincre de se remémorer la ruée de la communauté artistique vers les métavers dont Second Life pendant les années deux mille. C’est donc de mutation, de technologie, d’art et de virtuel dont il s’agit avec l’exposition Metamorphosis Vol.2 commissariée par DooEun Choi, directrice artistique de la Hyundai Motor Company de Séoul et Alain Thibault, directeur artistique d’ELEKTRA Montréal. C’est d’ailleurs ELEKTRA qui est à l’origine de la version 3D virtuelle que l’on visite au travers d’un navigateur Web, idéalement Chrome.

Ralentissement

Adad Hannah, Social Distancing Portraits, 2020.

Si notre accès aux œuvres d’art s’est quelque peu complexifié ces derniers temps, remarquons qu’il est aussi des créations qui ont émergé de l’isolement comme de la distance. C’est le cas des courtes séquences vidéo de la série des Social Distancing Portraits. Adad Hannah, son auteur, l’a initié dans son quartier de Vancouver au moment où le Premier ministre canadien Justin Trudeau recommandait l’isolement à tous ces concitoyens. C’est naturellement sur Instagram que l’artiste poste les portraits de gens ordinaires filmés à bonne distance. Seuls ou à plusieurs, ils tiennent la pose et c’est au premier étage du lieu qu’ils nous font face. Impassibles, leurs vies mises sur pause, ils nous regardent. Leur immobilité illustre parfaitement ce qui se passe en bien des endroits dans le monde. La série remporte immédiatement un vif succès avant d’être présentée en exposition. Ce qui n’est guère surprenant tant nous nous identifions à tous ces gens faisant subitement l’expérience du temps suspendu. Bien que traversée par quelques revendications exprimées au travers de pancartes brandies, la succession de ces présences apaisées nous apparaît imperturbable. Comme si le ralentissement général dont nous n’avons cessé de nous plaindre avait aussi été quelque peu profitable.

Réinventer le contact

Exonemo, Kiss, or Dual Monitors, 2017.

Pour les historiens d’art, le contexte de la création d’une œuvre est évidement à prendre en considération alors que c’est davantage celui de sa présentation qui influence le jugement du public. Aussi on s’attend à ce qu’une installation comme Kiss, or Dual Monitors (2017) du duo japonais Exonemo soit diversement interprétée lorsqu’une pandémie interdit toute forme de contact physique. Le titre de cette création se compose de deux parties : Kiss dit qu’il s’agit bien d’un interminable baiser entre des partenaires se succédant, alors que Dual Monitors décrit davantage l’appareillage technologique des deux écrans se faisant face. Or, c’est au travers d’écrans rapprochés par l’Internet que nous échangeons de plus en plus fréquemment. Une situation vient alors à l’esprit, celle de récits où les protagonistes séparés par une vitre font correspondre leurs mains ou bouches sans qu’il n’y ait de véritable contact. C’est là toute la complexité de la situation que nous vivons actuellement car nous nous devons de réinventer des coutumes bien ancrées dans nos habitudes comme celles consistant à se saluer en se serrant la main ou en s’embrassant. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que si le travail à distance a profité au développement des services d’appels vidéo, la distanciation sociale a été tout aussi profitable au commerce des accessoires érotiques.

La bulle de l’intime

Herman Kolgen, LifeFORM, 2020.

Le vivant est au centre de la création filmique LifeFORM de l’artiste montréalais Herman Kolgen. Il y apparaît comme sous l’observation de chercheurs en laboratoires où les données de toute forme mènent à des découvertes scientifiques. Des lieux où l’imagerie est interface. Et il y a la présence d’une bulle en contenant une infinité d’autres occupant l’essentiel de l’image vidéo panoramique. Une bulle qui selon le philosophe allemand Peter Sloterdijk, symbolise parfaitement l’intime. Ses métamorphoses sont accompagnées de crissements illustrant l’incapacité du vivant à être contenu. Enfin, il y a le visage d’un jeune homme qui, fixement, nous observe malgré les tensions qui, apparemment, l’agitent. Jusqu’à ce que sa tête soit recouverte d’une forme de sphère transparente de l’intime renvoyant à ces enfants aux défenses immunitaires insuffisantes que l’on protège en les plaçant sous bulle. En d’autres temps, quand la peste ou la variole allongeait les distances entre les survivants, c’est un nimbe que l’on aurait identifié autour de la tête du jeune homme – sans bien savoir ce qui le singularise des autres. Au regard de son assurance quelque peu hautaine, lui, le sait intimement.

Imagination artificielle

Shinseungback Kimyonghun, Cloud Face Real Time, 2015.

Imaginer, c’est aussi observer le monde pour en magnifier la beauté intrinsèque, sans omettre de considérer les forces qui l’agitent. Alberti conseillait à ses apprentis de scruter les racines des arbres alors que Vinci encourageait à l’examen des tâches d’humidité. Il s’agissait dans les deux cas de repérer quelques possibles figures humaines ou animales. C’est précisément ce que font les membres de Shinseungback Kimyonghun lorsqu’ils scannent les nuages avec une application de reconnaissance faciale. De telles applications sont actuellement au centre de bien des débats qui secouent nos sociétés d’Est en Ouest. Usant de technologies ordinairement dédiées à la sécurité si ce n’est au contrôle, le duo coréen n’en apprécie pourtant que les erreurs, c’est-à-dire à chaque fois que la machine “croit” reconnaître des visages dissimulés dans les nuages. L’installation Cloud Face Real Time incite à la contemplation. Aussi, il est vraisemblable qu’au sortir de l’espace d’exposition des spectatrices ou spectateurs lèvent les yeux au ciel pour l’observer autrement. Mais cette installation en temps réel, avec une caméra pointant le ciel de Montréal, nous dit également la possible faillibilité des dispositifs de reconnaissance faciale auxquels on se fie de plus en plus dans les transports. Quand les moindres recoins de nos espaces urbains sont interconnectés à des myriades de serveurs qui constituent ce que l’on nomme très injustement le cloud.

Rêverie machinique

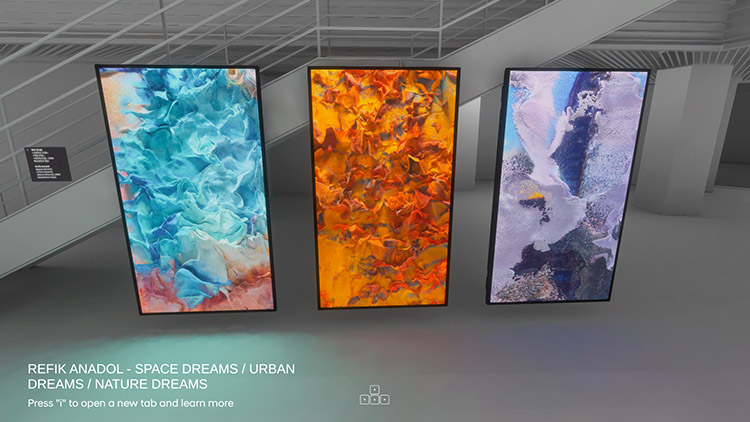

Refik Anadol, Space Dreams / Urban Dreams / Nature Dreams, 2020.

C’est un triptyque évoquant l’abstraction lyrique américaine réalisé par l’artiste turc/californien Refik Anadol qui nous accueille au rez-de-chaussée du Hyundai Motorstudio. Ses trois écrans sont respectivement intitulés Space Dreams, Urban Dreams et Nature Dreams. Car l’application d’intelligence artificielle utilisée par l’artiste a été alimentée avec des millions d’images : des vues de l’espace prises depuis la station spatiale internationale, des clichés de grands centres urbains comme New York ou Berlin et des photographies de parc nationaux d'Islande et d’ailleurs. Puis la machine a calculé des flux, plus que des images. Sans que l’on puisse se prononcer sur la nature de ces mêmes flux et reflux à l’extrême granulosité. On pourrait encore y reconnaître quelques figures, mais on préfère s’adonner à la contemplation, sans savoir où ces images en mouvements nous mèneront. D’autant que le terme Dream qualifiant les trois créations du triptyque incite à considérer la possible rêverie d’une machine abandonnée à elle-même. Dans bien des domaines précis, les machines nous surpassent, des échecs au jeu de Go. Ainsi, il n’y aurait plus que par imagination que l’on pourrait encore rivaliser avec elles. Jusqu’à ce que l’on suive les volutes aux infinies variations du travail de Refik Anadol.

Data visualisation

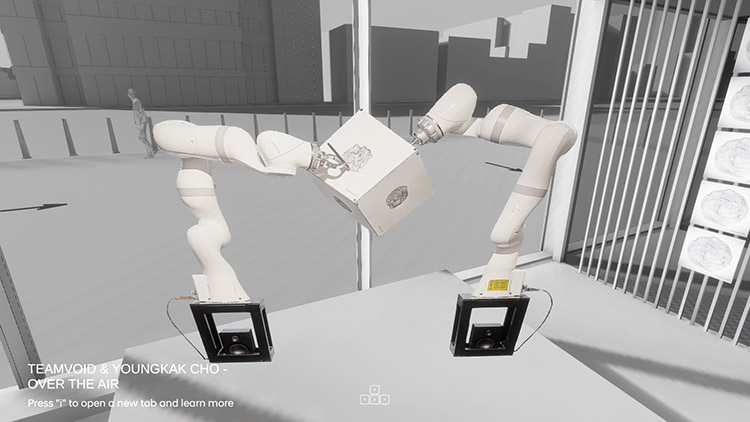

Teamvoid & Youngkak Cho, Over the Air, 2018.

En vitrine, deux robots paradent. Ils sont de marque Kuka, une entreprise allemande habituée aux collaborations artistiques. Leur apparence est similaire, mais leurs rôles sont bien déterminés : l’un présente un cube à l’autre qui l’orne de dessins dont on apprend qu’ils sont en corrélation avec les qualités d’airs d’ailleurs. Difficile d’interpréter les dessins qui sont légendés avec les dates de captation et les villes de provenance des données. Leur aspect, concentrique, renvoie aux cernes de croissance des arbres correspondant aux bois de printemps et d’étés successifs. A chaque fois il s’agit de données visualisées, dans un cas par des machines, dans l’autre par la nature. Aujourd’hui la technologie ne s’oppose plus à l’écologie. Et si dans le passé certaines technologies ont été à l’origine de catastrophes environnementales, d’autres sont dorénavant porteuses de solutions écologiques d’avenir. Le premier automate à dessiner, celui de Jaquet-Droz du XVIIIe siècle, exécutait des portraits du roi de France. Ceux des Coréens Teamvoid & Youngkak Cho ont des préoccupations plus responsables. Et même si nous ne sommes pas en mesure d’interpréter les présages de leur installation Over the Air, nous savons l’urgence qu’il y a à préserver la qualité de cet air que nous partageons toutes et tous.

En mouvement

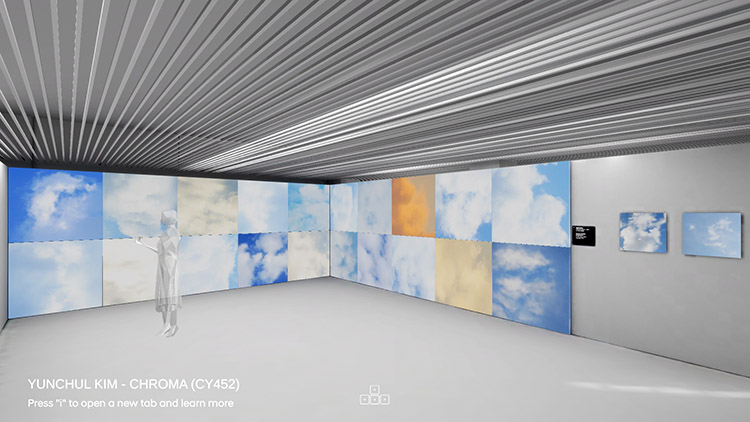

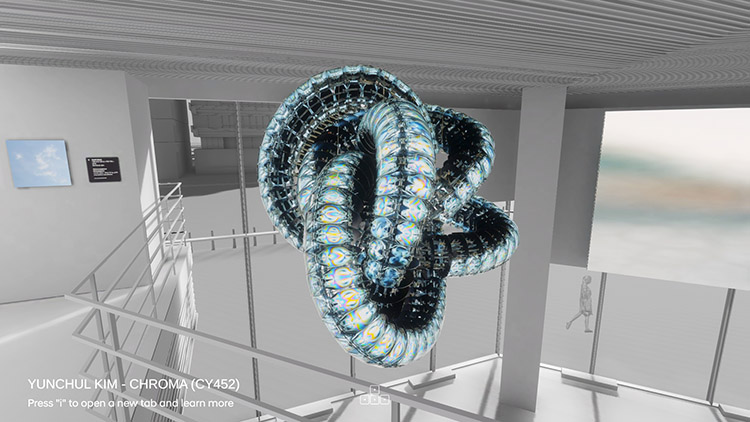

Yunchul Kim, Chroma (cy452), 2019.

Enfin, il y a cette sculpture de l’artiste coréen Yunchul Kim qui, bien que totalement immobile, illustre parfaitement l’idée de mouvement. Intitulée Chroma (cy453), elle apparaît suspendue dans le temps comme dans l’espace en se situant dans cet entre-deux auquel le cinéma de science-fiction nous a habitué. Son animalité est technologique et ses écailles iridescentes aux allures d’écran renvoient à cet autre coréen qui, depuis New York, a changé l’art du XXe siècle : Nam June Paik. Yunchul Kim, quant à lui, convoque les mathématiques, et plus précisément la théorie des nœuds. Car le regard, condamné à errer, suit les entrelacs qui font l’œuvre plus qu’il ne l’englobe dans son entièreté. L’installation Chroma (cy453) exprime donc le mouvement autant qu’elle impose de se déplacer dans l’espace à qui souhaite en avoir une vision d’ensemble. Jusqu’à ce que l’on en accepte enfin la complexité. Sur le site de Google Arts & Culture, on se prend au jeu du zoom/dézoom afin d’en observer les moindres détails de sa finition parfaite. Pour en avoir une connaissance intime, sans jamais ne l’avoir touchée ni même vue, mais avec le souvenir d’avoir tourné autour de cette sculpture rendant hommage à l’ingéniosité technique des artistes. Et plus largement à celle de l’humain au sein de l’espace virtuel du Hyundai Motorstudio.

Articles

- Paris Photo

- Art, technologies et IA

- Art Immersif

- Biennale Chroniques

- 7e Biennale Elektra

- 60e Biennale de Venise

- En d’infinies variations

- Multitude & Singularité

- Une autre perspective

- La fusion des possibles

- Persistance & Exploration

- Image 3.0

- BioMedia

- 59e Biennale de Venise

- Decision Making

- De l’intelligence en art

- Ars Electronica 2021

- Art & NFT

- Métamorphose

- Une année particulière

- Real Feelings

- Signal - Espace(s) Réciproque(s)

- De la combinatoire à l’œuvre

- Human Learning

- Attitudes et formes au féminin

- Ars Electronica 2019

- 58e Biennale de Venise

- Art, technologies et tendances

- De l’art à Bruxelles

- La pluralité des pratiques

- Chroniques des imaginaires numériques

- Ars Electronica 2018

- La BIAN de Montréal

- L’art à l’ère d’Internet

- Art Brussels 2018

- Au ZKM de Karlsruhe

- Biennale de Lyon 2017

- Ars Electronica 2017

- Du médium numérique au Fresnoy

- Art Basel 2017

- 57e Biennale de Venise

- Art Brussels 2017

- Ars Electronica, bits et atomes

- BIAN de Montréal : Automata

- Japon, art et innovation

- Electronic Superhighway

- Biennale de Lyon 2015

- Ars Electronica 2015

- Art Basel 2015

- La biennale WRO

- La 56e biennale de Venise

- TodaysArt, La Haye, 2014

- Ars Electronica 2014

- Du numérique dans l’art à Bâle

- BIAN de Montréal : Physical/ité

- Berlin, festivals et galeries

- Unpainted Munich

- Biennale de Lyon, et en suite

- Ars Electronica, Total Recall

- La 55e biennale de Venise

- Le festival Elektra de Montréal

- Pratiques numériques d’art contemporain

- Berlin, arts technologies et événements

- Sound Art @ ZKM, MAC & 104

- Ars Electronica 2012

- Panorama, le quatorzième

- Biennale Internationale d'Art Numérique

- ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

- La Gaîté Lyrique, un an déjà

- TodaysArt, Almost Cinema et STRP

- Le festival Ars Electronica de Linz

- 54e Biennale de Venise

- Elektra, Montréal, 2011

- Pixelache, Helsinki, 2011

- Transmediale, Berlin, 2011

- Le festival STRP d'Eindhoven

- Ars Electronica répare le monde

- Festivals d'Île-de-France

- Tendances d'un art d'aujourd'hui

- Pratiques artistiques émergentes

- L'ange de l'histoire

- La biennale de Lyon

- Ars Electronica 2009

- La Biennale de Venise

- Némo & Co

- De Karlsruhe à Berlin

- Les arts médiatiques à Londres

- Youniverse, la biennale de Séville

- Ars Electronica 2008

- Réseaux sociaux et pratiques soniques

- Peau, médias et interfaces

- Des étincelles, des pixels et des festivals

- Les arts numériques en Belgique

- Territoires de l'image - Le Fresnoy

- Ars Electronica 2007

- Les arts numériques à Montréal

- C3, ZKM & V2

- Les arts médiatiques en Allemagne

- Grégory Chatonsky

- Le festival Arborescence 2006

- Sept ans d'Art Outsiders

- Le festival Ars Electronica 2006

- Le festival Sonar 2006

- La performance audiovisuelle

- Le festival Transmediale 2006

- Antoine Schmitt

- Eduardo Kac

- Captations et traitements temps réel

- Maurice Benayoun

- Japon, au pays des médias émergents

- Stéphane Maguet

- Les arts numériques à New York