Le Mirage Festival de Lyon, artistiquement dirigé par Jean-Emmanuel Rosnet, compte parmi ces événements consacrés aux questionnements que suscitent les cultures numériques. Où l’on découvre, par conséquent, des œuvres s’articulant, notamment, autour de la notion d’intelligence artificielle.

Un portrait nous observe au sein de l’exposition Turbulencesse tenant aux Subsistances de Lyon. Et nous sommes invités à converser avec ce portrait en buste créé par Vincent Ciciliato. Un détail, dans l’image de cette installation vidéo interactive intitulée Discursive Immanence, attire irrémédiablement notre regard : le bras droit du personnage est coupé, pourtant sa main continue à écrire. Mais là n’est pas la seule étrangeté puisqu’il nous apparaît que plusieurs visages se succèdent sur ce corps. Quand la voix qui s’adresse à nous passe d’un genre à l’autre. Cet “autre” n’ayant d’humanité que l’apparence ne serait en fait que l’habillage graphique d’un appareil relationnel. Et force est de reconnaître que sa part d’humanité incite au dialogue. L’expérience, au-delà de la singularité des échanges, soulève une question : à qui s’adresse-t-on lorsqu’on converse avec un agent conçu à cet effet ? L’idée que ce soit à une machine – “tout simplement” car nous en prenons l’habitude – nous apparaît aujourd’hui quelque peu réductrice si l’on considère celles et ceux qui en ont programmé les possibles questions ou réponses. La véritable question, serait plutôt de savoir qui programme ce genre d’agent conversationnel et, surtout, à quel fin. Quand l’apparence des objets que l’on nous dit “intelligents” s’avère être un enjeu essentiel au sein des laboratoires de recherche et développement des grandes entreprises commerciales du digital.

Rocio Berenguer, à l’inverse, a choisi de nous présenter les entrailles d’une machine dont on saisit, cependant, un même désir d’échanger. Elle se nomme IAgotchi en référence tant à l’Intelligence Artificielle qu’au tamagotchi des années quatre-vingt-dix avec lesquels nombre d’entre nous se sont confrontés à l’idée d’une vie qui serait tout aussi artificielle. Quand il convient, pour se connecter à elle, de saisir un organe externe aux allures de cœur artificiel. Il faut par conséquent être relié “physiquement” pour communiquer par la voix. Ce qui est saisissant, au cours de l’expérience, c’est l’IA de l’œuvre qui, parfois, s’interrompt sous prétexte d’enrichir la base de ses données avec nos définitions. Nous sommes ainsi flattés, comme le sont les parents ou enseignants en situation de transmission. Car nous participons à constituer ce qui, un jour peut-être, pourrait raisonner d’une manière tout à fait autonome. Bien que nous en soyons encore loin aux dires des chercheurs en IA. Mais cette idée que nous puissions participer généreusement à enrichir une application nous renvoie à ce que l’on nomme aujourd’hui le machine learning. C’est-à-dire l’intelligence artificielle à l’ère de son interconnexion avec de grandes quantités de données dont on ne sait plus bien à qui elles appartiennent. Quant il ne viendrait à personne l’idée de contester la valeur inestimable de ce nouvel or noir.

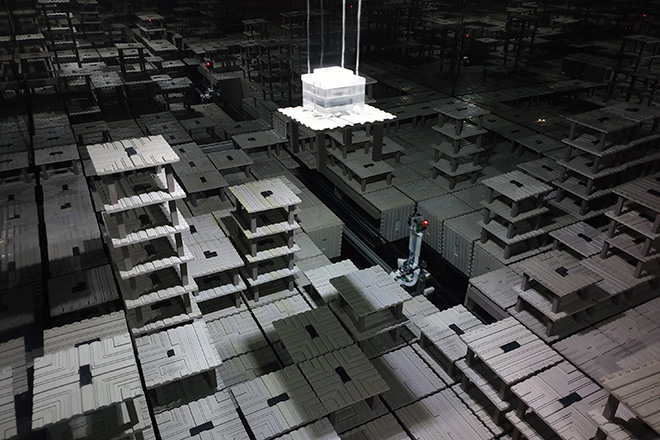

Il y a aussi, au Mirage Festival, un robot dont on ne sait pas bien s’il construit ou déconstruit. Le titre de cette installation aux allures de ruine contemporaine, Cénotaphes, renvoie notamment à ces monuments funéraires dépourvus de corps, et plus pécisément aux dessins d’architectures qu’Étienne-Louis Boullée jamais ne construisit. Il s’avère que l’auteur de Cénotaphes, Thomas Garnier, a étudié l’architecture avant de poursuivre au Fresnoy où l’œuvre a été produite. Il l’envisage tel une forme d’hommage à ces bâtiments ou quartiers entiers qui restent à l’état de constructions inachevées. Le simple fait qu’ils n’aient jamais abrité quiconque ou quoi que ce soit, ne serait-ce qu’une idée, leur confère un aspect quelque peu sculptural. Quand il n’y a plus que dans l’art que l’inutile soit accepté, et même parfois apprécié. Ou quand le temps de la ville, celui-là des architectes ou urbanistes, ne s’accorde plus guère avec le rythme effréné dicté par les usages numériques émergeants. Car il est, bien au-delà des crises économiques ou politiques qui sont à l’origine de bien des inachèvements, des bâtiments qui s’avèrent obsolètes avant même leur livraison. Les immeubles de bureaux en construction ne seraient-ils pas tous menacés par le télétravail qui pourrait les figer comme autant de sculptures en hommage au temps d’avant ? Nous avions alors des collègues de bureau avec des téléphones filaires !

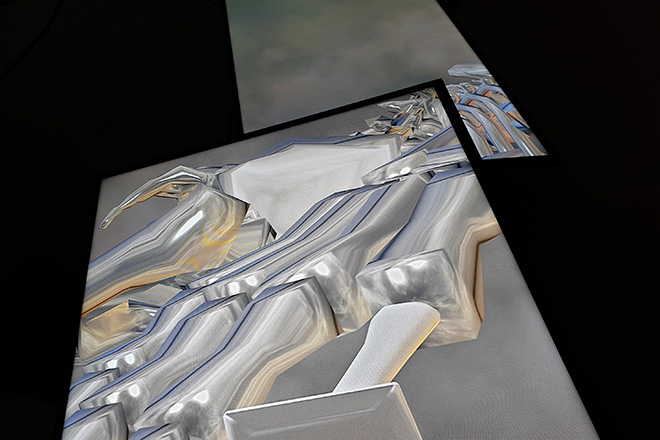

Toujours au sein des Subsistances, une autre exposition signée par la curatrice québécoise Nathalie Bachand spécule sur la possible fin du Web. Un système qui n’a qu’une trentaine d’années d’existence et voilà, alors nous ne pouvons plus nous en passer, qu’on nous en annonce déjà son hypothétique effondrement. Partant de ce postulat, les artistes Dominique Sirois et Baron Lanteigne se sont associés pour concevoir l’installation In Extremis où de la céramique, un matériau permettant ordinairement aux archéologues de mieux connaître les civilisations anciennes, est associée à des écrans qui commencent déjà à dysfonctionner. Quand des ossements, dans l’image, semblent se poursuivirent au-delà des écrans et que le temps, ici suspendu, là ne cesse de ralentir. Comme si le processus était enclenché et qu’il fallait nous préparer à d’autres temporalités. Car c’est peut-être sur le temps que le Web n’a cessé d’agir de plus en plus durablement. Et ce n’est peut-être pas un hasard s’il a été inventé au CERN, là où on accélère des particules à l’extrême pour mieux comprendre la création du monde. Quant à son inventeur, Tim Berners-Lee, comment aurait-il pu imaginer la portée de son invention ? Interviewé récemment à ce propos par un journaliste du Monde, il a confié qu’il « serait idiot de penser que son état actuel est son évolution ultime. Il n’est pas trop tard pour changer le Web ».

Rédigé par Dominique Moulon pour TK-21