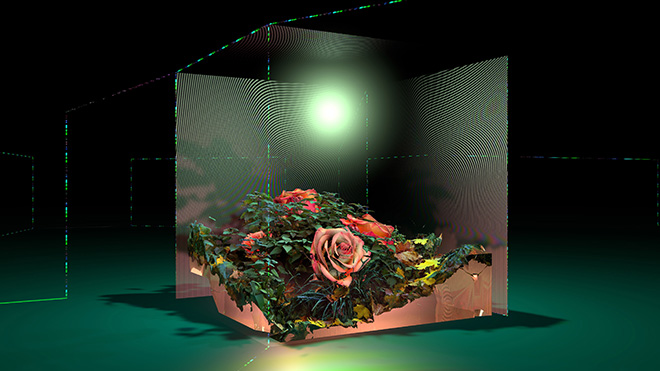

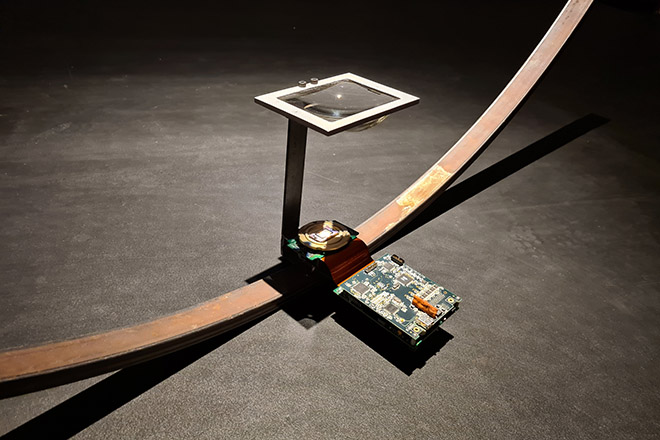

La durée de vie moyenne s’allongeant, c’est plus que jamais la fin qui nous préoccupe. Avec, d’une part les Etats qui légifèrent sur la fin de vie, et d’autre part les porte-paroles de la pensée transhumaniste nous promettant l’éternité. Il est bien ici question du plus grand des tabous de l’humanité : la mort. Ou comment l’offrir à celles et ceux qui l’attendent ardemment quand on conçoit, enfin, la possibilité de l’éradiquer. Mais à quel prix ? Les scientifiques ayant pour habitude d’agiter le monde des idées, à l’instar de Michele Spanghero, il revient aux artistes de donner forme à cette problématique sociétale. En 2010, c’est dans un tel contexte que ce dernier a eu l’intuition d’une œuvre qu’il s’est empressé de documenter dans son carnet de croquis, comme pour ne pas la perdre. Son idée, pour le moins inattendue, est d’alimenter un assemblage de tuyaux d’orgue avec un respirateur artificiel. L’orgue étant aussi essentiel à la musique sacrée que le respirateur l’est en milieu hospitalier, ce sont bien deux points de vue sur l’éternité qui coexistent dans la création de la première installation sonore Ad lib de 2013. Depuis, l’artiste italien a créé d’autres versions – dont deux sont actuellement présentées à la galerie Alberta Pane – comme le font les ingénieurs entre autres luthiers.

Ad lib. renvoie à l’expression latine Ad libitum qui signifie littéralement « à satiété ». Une annotation que les compositrices et compositeurs ajoutent à leurs partitions pour donner aux interprètes la possibilité de répéter des phrases musicales autant que bon leur semble. Ici, ce qui est en jeu, c’est la décision de poursuivre ou d’interrompre comme dans les débats d’éthique considérant ce que l’on nomme « obstination déraisonnable ». Les formes des sculptures sonores de Michele Spanghero sont tout aussi harmonieuses que les notes qu’elles répètent simultanément jusqu’à pleine satisfaction du public. Les différentes versions d’Ad lib ont également en commun d’être rythmées sur la respiration humaine. Inexorablement, elles finissent par nous entraîner dans un souffle commun. Spectatrices et spectateurs d’une telle sculpture à vent accordent leur respiration dans l’expérience inconsciente qu’ils font collectivement de ce qui est aussi un instrument. En ralentissant quelque peu nos rythmes biologiques, cette sculpture-instrument à la croisée des arts visuels et de ceux du spectacle, littéralement, nous apaise au point même de nous rassurer. S’il est une période où nous avons collectivement besoin d’être apaisés, rassurés, c’est bien celle de cette pandémie qui, toutes et tous, nous affecte diversement. Et l’on se souvient qu’au printemps 2020, bon nombre d’entreprises ont interrompu temporairement leurs productions habituelles pour concevoir les respirateurs artificiels qui manquaient alors cruellement dans les services de réanimation de nos hôpitaux. L’appareil d’assistance respiratoire, subitement, cristallisa l’attachement viscéral que nous portons à la vie. Notre expérience individuelle ou collective d’Ad lib., en ce monde d’après qui se profile, en est renforcée. La sculpture-instrument à l’unique partition qui se révéla à l’artiste italien bien avant cette pandémie est aujourd’hui plus contemporaine encore. Hier on observait d’abord des tuyaux d’orgues dont les sons convoquent le sacré, aujourd’hui on se focalise sur les respirateurs artificiels qui ont préservé tant de vies. Quand, d’un tel assemblage dans la sphère de l’art – dont on sait plus que jamais à quel point il nous est essentiel – émerge un souffle d’éternité qui nous projette bien au-delà des débats politiques et crises sanitaires agitant notre société.

Article rédigé par Dominique Moulon