Initiée par Gilles Alvarez, la biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France Némo s’articule autour de deux événements majeurs programmés au Centquatre-Paris que dirige José-Manuel Gonçalvès : une exposition collective regroupant une vingtaine d’artistes et un symposium dédié à Christopher Nolan. Le titre de l’exposition conçue par les deux commissaires, Je suis un autre ?, prolonge la pensée rimbaldienne à l’aire du foisonnement en ligne de nos personnalités multiples.

Dans un tel contexte, la question de l’avatar se devait d’être abordée. Ce dont le studio Universal Everything de Matt Pyke se charge avec l’installation interactive Future You placée au sein de la halle Aubervilliers. Ce qui est en jeu, c’est l’élasticité des relations entre le public et les créatures qui se succèdent. Ces multiples versions de soi, nous les entrainons et celles-ci nous retournent une agilité que nous ne soupçonnions pas.

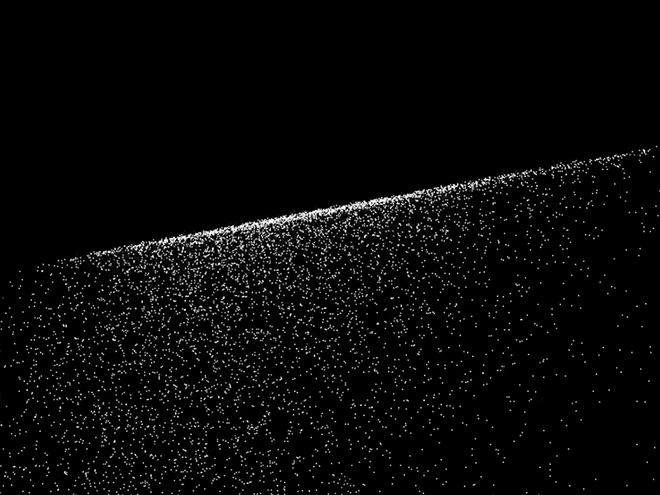

L’essentiel des installations se situent au sein des ateliers du Centquatre, à l’instar de celle de Fabien Léaustic intitulée Sève élémentaire. Il s’agit d’une œuvre participative aux allures d’expérience scientifique où le public est invité à partager son ADN pour créer des chimères. La magie des technologies permet à l’artiste de convertir ces hybrides en “galaxies” investissant la carte du ciel vidéoprojetée qui s’augmente au fil du temps.

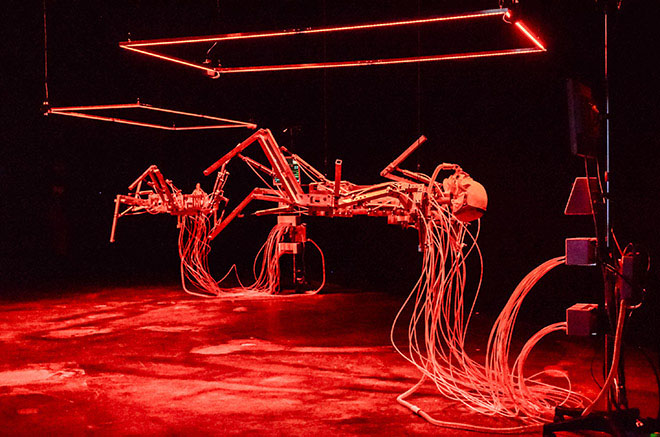

L’autre, chez Bill Vorn avec son Intensive Care Unit, est résolument technologique, robotique, non humain bien qu’anthropomorphique. Monitorés, les “corps” machiniques flottent dans l’espace. Le soin, en art, compte parmi les grandes problématiques contemporaines. L’artiste le déplace de l’humain vers le non-humain, cet autre technologique avec lequel il nous faut désormais composer.

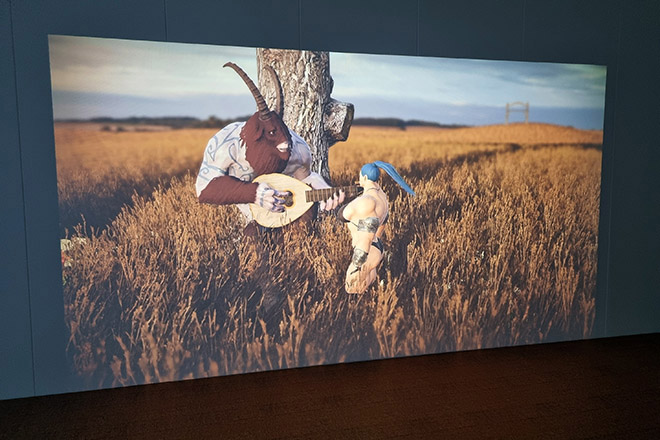

On nous vante le métavers, mais qu’est-il advenu de Second Life où l’on aimait flâner dans les années 2000 ? C’est avec l’installation Lifer Héritage aux multiples composantes que les artistes Montaine Jean, Clare Poolman, Jeanne Rocher et Etta Marthe Wunsch répondent après avoir visiter les ruines contemporaines de quelques places hâtivement désertées. Leur restitution collective est teintée d’une forme de romantisme aux couleurs vives.

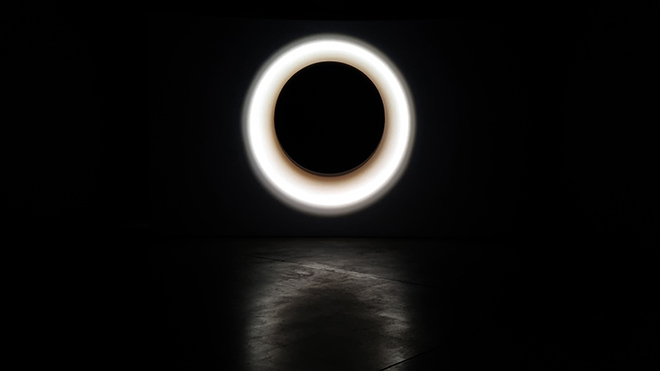

La vision d’un tel monde sans fin ne devrait-elle pas nous encourager à envisager l’après ? C’est ce que propose Frederik Heyman avec des portraits numériques visant à immortaliser les modèles. Des mausolées virtuels ne nécessitant ni brique ni mortier pour l’éternité. Au moins tant qu’il y aura des machines pour en interpréter les images, et si tant est que l’on sache en conserver les fichiers dans des centres de données aux serveurs sans cesse renouvelés !

Enfin, il y a les visages partiellement en écorchés d’un réalisme saisissant de Ian Spriggs qui s’inscrit dans la continuité des pratiques mêlant l’art à la science. Un des partis pris de la Biennale Némo dont la cinquième édition s’étend pendant trois mois sur une vingtaine de lieux en Île-de-France et où les questions sociétales sont d’abordées au travers du filtre des pratiques technologiques entre autres usages numériques.

Rédigé par Dominique Moulon pour ArtPress.