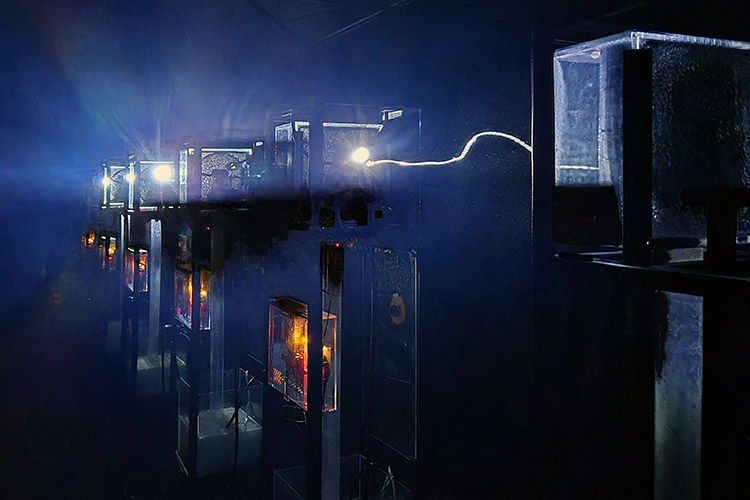

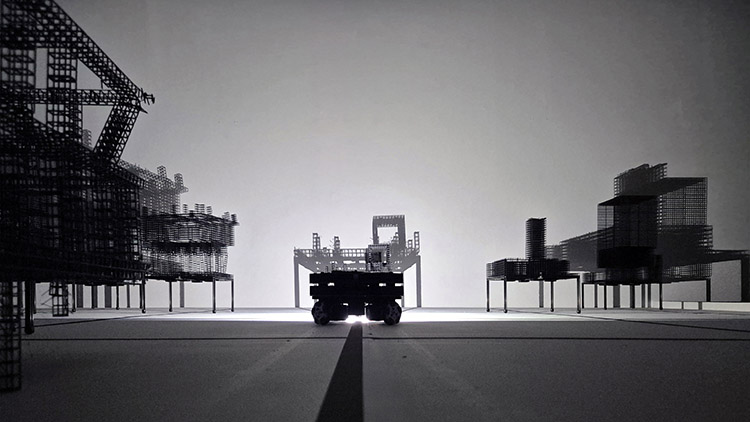

Que serait aujourd’hui le monde de l’art contemporain en Europe sans ses fondations comme Pirelli HangarBicocca à Milan ou Centro Botín à Santander ? Ces structures italienne et espagnole se sont associées pour produire l’exposition monographique Entanglements de la Japonaise Yuko Mohri (1980). A Milan, nous sommes accueillis par l’installation I/O de 2011 que l’artiste fait évoluer au gré des contextes. Les termes I et O, pour Input et Output, livrent une indication sur sa pièce autant que sur sa pratique associant fréquemment des entrées à des sorties pour générer des mouvements et des sons semi-contrôlés. A l’entrée de cette installation sonore, les lents mouvements de longs rubans de papier blanc se chargent de fines particules noires au contact du sol. Ce qui, dans nos foyers, évoque des problèmes d’impression et, dans des laboratoires, traduit l’activité des sismographes que scrutent les scientifiques, au Japon tout particulièrement. Les spectres en question sont interprétés par des capteurs dont les signaux, en sortie, activent des objets du quotidien générant des sons aléatoires.

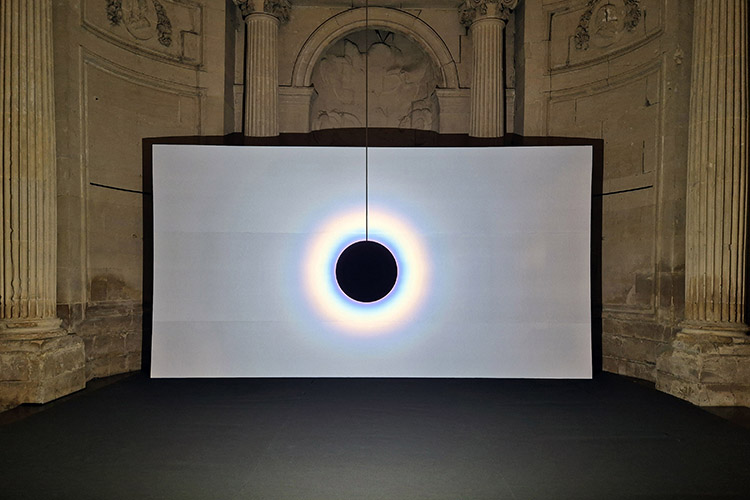

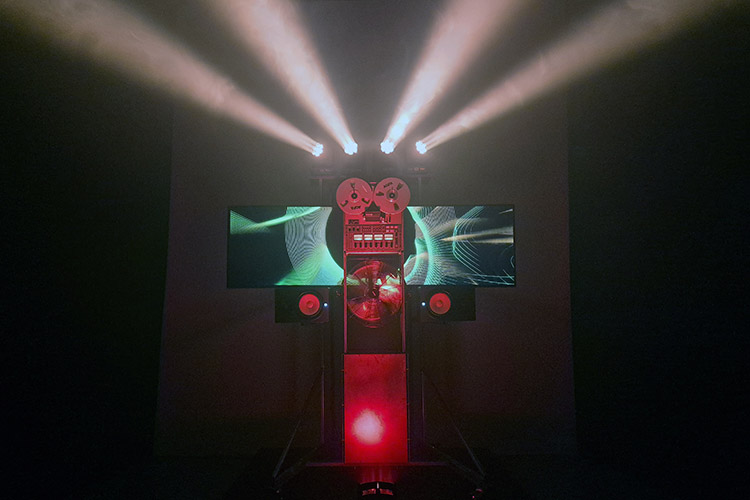

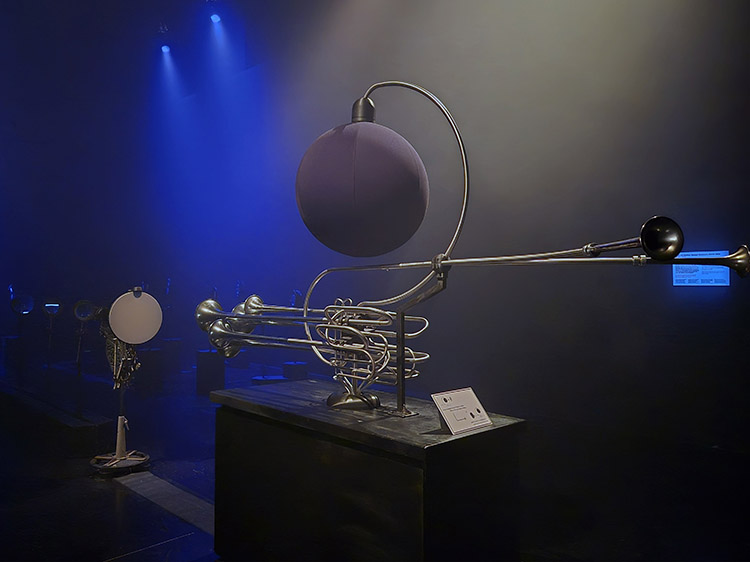

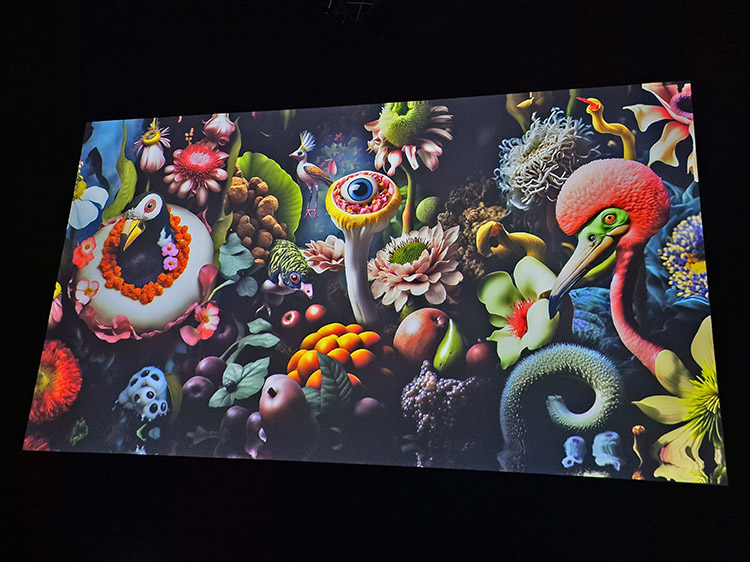

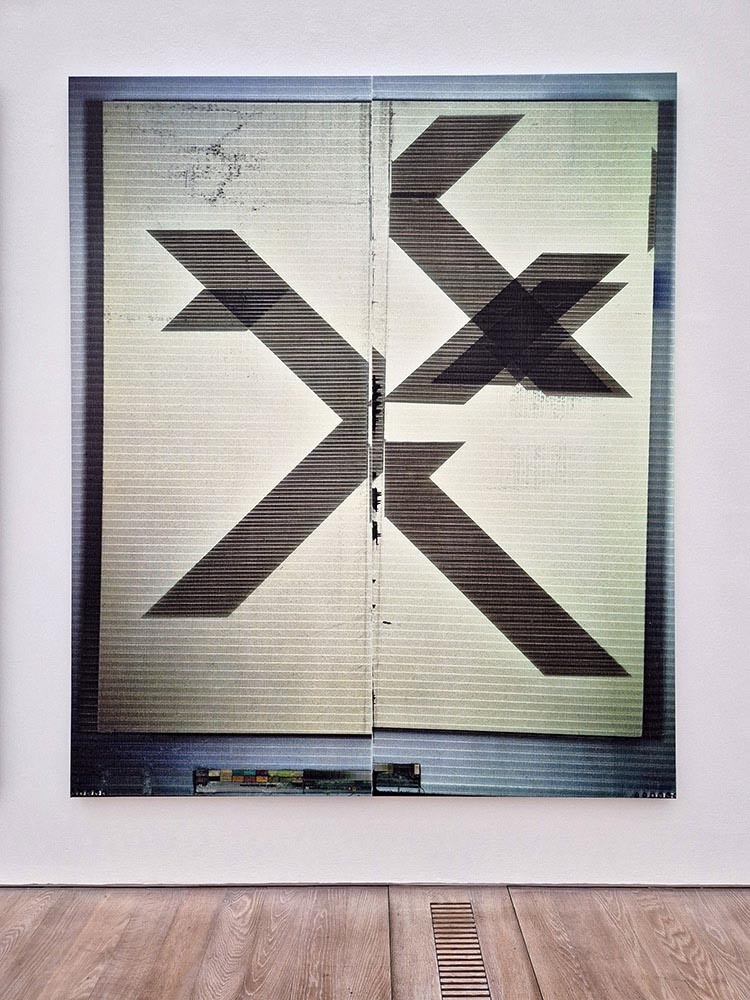

Le quotidien compte parmi les inspirations de Yuko Mohri. Notamment quand elle crée une série de Variations autour des fuites d’eau consécutives à l’activité des forces telluriques qui agitent les sous-sols du Japon, jusque dans les stations de métro de Tokyo où les employés des échoppes dressent des aménagements de fortune pour préserver leurs marchandises. Il y a une forme de fragilité dans le travail de cette artiste qui intègre la notion de disfonctionnement dans ses œuvres. Le temps est aussi une composante essentielle de ses pièces qui ne sont jamais véritablement statiques, soumises à minima à de micromouvements. On retrouve dans le parcours de l’exposition une nouvelle version de l’installation Decomposition qui avait été présentée à la Biennale de Venise. A l’entrée, des signaux électriques sont générés par des fruits en décomposition. On pense alors aux natures mortes de la peinture occidentale saisissant les instants d’inexorables transformations, mais aussi au Kusōzu de la philosophie orientale, qui consiste en la contemplation des différentes étapes d’une décomposition. Pendant l’exposition, ces étapes prennent la forme de bandes monochromes grises à l’écran. L’interface de Decomposition nous permet ainsi d’observer les fruits comme d’en connaître les états intrinsèques si tant est que nous soyons à même de décrypter l’image abstraite qui renvoie tout autant à la quête du sublime en art minimal. Évoquons enfin la puissance sonore du dispositif You Locked Me Up in a Grave, You Owe Me at Least the Peace of a Grave (2018) avec lequel l’artiste questionne tant les idées que les esthétiques révolutionnaires des siècles derniers tout en s’inspirant de l’enceinte acoustique amplifiée inventée par l’ingénieur américain Donald Leslie en 1937. D’autres créations sont à découvrir à Milan (jusqu’au 11 janvier prochain), puis à Santander du 28 mars au 6 septembre 2026.

Article rédigé par Dominique Moulon pour Art Absolument.