Avec New Order: Art and Technology in the Twenty-First Century, le MoMA questionne le rôle essentiel des technologies dans l’art d’aujourd’hui. Cette exposition les envisage, fort heureusement, tant en termes d’outils – plus exactement de médium – que de sujet.

Le MoMA a toujours fait preuve d’une certaine curiosité vis-à-vis des techniques, quelles qu’elles soient, à commencer par son exposition Machine Art en 1934. C’est encore une machine qui nous accueille dès l’entrée de l’exposition New Order en cette fin de seconde décennie du 21e siècle. Celle-ci est résolument familière : un réfrigérateur industriel présentant des smoothies parfaitement rangés par couleur. Le facing de l’installation Skittles de Josh Kline, qui ne laisse rien transparaître des associations pour le moins improbables de parfums, est irréprochable. Les « produits » correspondent en fait à des profils tels « Designer » ou « Tourist » et contiennent des extraits d’eau vitaminée, d’aspirine, de cartes de crédit, de sneakers… Évidemment non comestibles, et de toute manière inaccessibles car protégés par des vitres, ils témoignent de nos us et coutumes selon nos appartenances ou hobbies. Aussi le statut de cette œuvre oscille-t-il entre étude de sociologie et offre marketing.

S’il est un matériau de grande consommation que les technologies n’ont cessé de façonner pour répondre à nos attentes les plus diverses – au point que l’on soit aujourd’hui contraint de s’en passer –, c’est bien le plastique, qui a fasciné de nombreux artistes. C’est le cas de Seth Price, également exposé, qui va jusqu’à comparer l’extrême malléabilité de ce matériau aux infinies possibilités qu’offre le médium numérique. Seth Price utilise la technique du thermoformage pour capturer l’aura de ses Vintage Bombers. C’est donc un moulage que l’on observe, objet comparable aux empreintes que les archéologues relèvent sur les sites historiques de leurs recherches. Au sein d’une institution muséale, il continuera à témoigner de l’objet disparu, avec pour mission d’en conserver la documentation en relief. Quant à la dorure qui recouvre sa surface, elle l’extrait du domaine de la grande consommation, où l’on fait encore grand usage du polychlorure de vinyle – autrement appelé PVC. Par sa pratique, l’artiste américain transmute littéralement un matériau d’une grande banalité en une pièce que les collectionneurs s’arrachent chez Christie’s ou Sotheby’s. L’idée d’empreinte, dans l’histoire de l’art, n’est pourtant pas nouvelle si l’on considère les représentations, positives ou négatives, par contact de mains, dans l’art pariétal.

Il n’existe d’ailleurs pas de médium artistique – à l’instar de la photographie, dont a émergé le photogramme – qui n’ait une quelconque relation à l’empreinte. Le numérique n’en est pas exclu, au vu des grands tirages de la série phg du photographe Thomas Ruff, également présenté dans l’exposition. Pour cette série, les manipulations sont entièrement réalisées sur une application 3D, en lieu et place de l’habituel laboratoire photo. Ainsi, Thomas Ruff « émule » – pour un jeu vidéo, on émule un ancien système avec un autre, plus récent, pour pouvoir continuer à jouer – virtuellement la pratique du photogramme. En effet, dans ce cas, le contact est tout aussi virtuel que l’objet lui-même, dont on observe une autre forme d’aura à travers la lumière de l’interface-laboratoire de l’artiste allemand. Au regard de la complexité de telles images, il apparaît toutefois inenvisageable que ce dernier ait le contrôle total des éléments qu’il manipule. On l’imagine même aisément dans une forme de lâcher-prise durant l’émergence, au fil de ses manipulations numériques, d’associations inattendues de lumières et d’ombres.

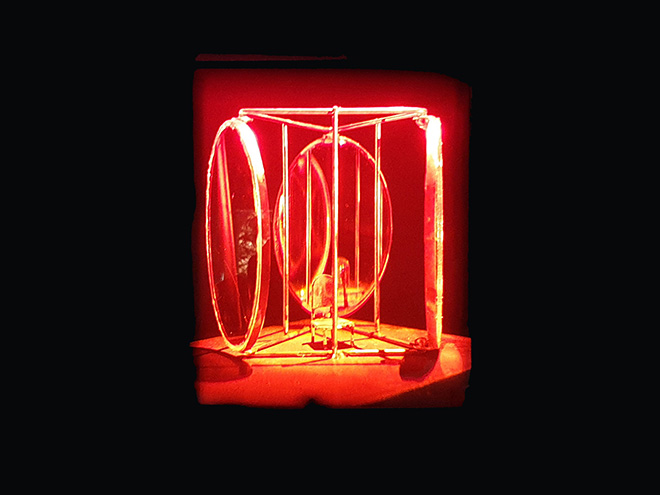

S’il est une technologie qui n’a jamais véritablement rencontré son public, c’est bien celle de l’holographie, qui n’a pourtant rien perdu de son pouvoir de fascination visuelle. La série de huit hologrammes initiée par Louise Bourgeois à la fin des années 1990 est là pour nous en convaincre. On y retrouve l’univers de l’artiste, où des chaises singulières pourraient symboliser autant d’absences, alors que ces représentations qui se dérobent à nos regards sont définitivement celles de rêves d’une insolite étrangeté : des représentations comme suspendues à mi-chemin entre le plan et la profondeur, qui se refusent obstinément à toute idée de capture. La frustration est flagrante dans les yeux de celles et ceux qui essaient de documenter ces créations avec leur smartphone. Car c’est là le propre des œuvres dont l’expérience ne peut être faite qu’en leur présence et dans la multiplication, donc le recoupement, des points de vue.

Rédigé par Dominique Moulon pour ArtPress