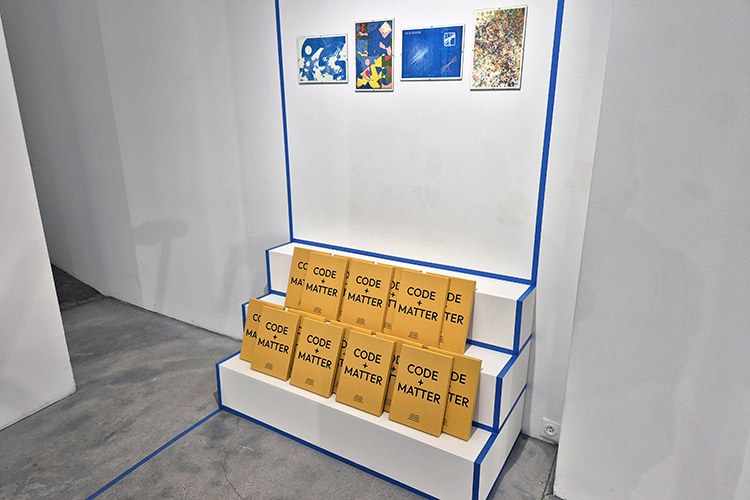

C’est à l’occasion de la foire Art Basel et dans le programme de la Biennale Némo que les quatre artistes aux pratiques génératives Alexis André, Julien Espagnon, William Mapan et Florian Zumbrunn ont donné diverses formes de matérialité à leurs recherches au sein de l’exposition collective parisienne Code + Matter.

Étrange décennie que celle des années 2020 commencée avec une pandémie qui, indirectement, révéla quelques pratiques artistiques numériques en ligne au grand public. Il est toutefois bon de rappeler ici qu’il y a de l’électronique dans l’art depuis les années 1960 et des œuvres sur internet depuis les années 1990. Parmi les tendances qui ont évolué à bas bruit ces soixante dernières années pour enfin accéder à la lumière, il y a l’art génératif que l’on associe généralement aux pratiques du code permettant de “générer” des créations, notamment visuelles et avec des algorithmes. Des innovations majeures comme l’ordinateur personnel et le web puis la blockchain ont permis à cette tendance de s’affiner, sans omettre l’augmentation des puissances de calcul réduisant significativement le temps d’attente entre le faire et le voir, aujourd’hui pour le plus grand nombre.

Au fil du temps, des communautés ou collectifs se sont formées, au gré de langages ou plateformes, d’approches ou de formes. C’est ainsi qu’Alexis André, Julien Espagnon, William Mapan et Florian Zumbrunn se sont rapprochés. Ils ont en commun une même appétence pour le code leur permettant d’aborder la création d’une manière sérielle, comme pour épuiser leurs sujets. Tout en pratiquant chacun à sa manière des allers et retours entre l’immatérialité de scripts ciselés et la matérialité de pièces physiques. Animés d’une égale volonté de partager, ils poursuivent l’aventure abstraite en réactivant autrement les approches. Et comme c’est généralement le cas en art génératif, leurs process de création sont à considérer comme autant de composantes essentielles d’œuvres “figées” à des instants précis.

Alexis André est un artiste du temps long et ce à différents égards. Tout d’abord avec ses séquences qui, sans cesse, se raffinent au rythme de déambulations semi contrôlées. Même les images arrêtées qu’il produit et diffuse quotidiennement évoque de probables avants autant que de possibles après. Jusqu’aux applications qu’il a commencées à coder il y a déjà longtemps. Et qu’il continue d’améliorer tout aussi régulièrement, bien entendu à la virgule près, mais en laissant à la machine, au hasard ou à l’humain une extrême liberté. Ses collaborations s’inscrivent aussi dans la durée lorsqu’il partage une même interface au sein de domaines aussi variés que la céramique, l’architecture, la mode ou la musique. Même son approche de l’espace, virtuel ou tangible, semble se faire au travers d’un temps étiré, comme si sa pensée des formes était indissociable de l’interprétation pas à pas de ses algorithmes.

Au centre de l’atelier de Julien Espagnon trône une machine aux bras, rouages et courrois visibles à laquelle il délègue la finalisation, par le dessin ou la peinture, de ses créations. Il arrive que cette présence mécanique influe aussi l’esthétique généralement abstraite de ses représentations qui commencent toujours avec du code. S’en suivent alors d’innombrables va-et-vient entre les scripts d’un langage de programmation et le langage de matières colorées. Julien Espagnon a pour obsession de perfectionner ses instructions afin d’en obtenir d’infinies variations. Cette mécanisation du process créatif reste perceptible bien qu’il s’agisse de peinture à l’huile. Il persiste un je-ne-sais-quoi de non humain qui, bien que s’inscrivant dans la continuité des pratiques picturales de maîtres anciens, les réactivent autrement en cette troisième révolution industrielle.

William Mapan compte quant à lui parmi ces artistes dont on peut appréhender globalement les créations par les détails. Une part non négligeable des scripts qu’il développe est dédiée aux textures de compositions souvent enchevêtrées. Face à de tels tirages, on a peine à croire à l’absence d’usage de brosses de quelque nature qu’elles soient par l’humain. Comme pour mieux comprendre le geste en peinture que pourtant il sait si bien décrire avec des caractères, de plus en plus régulièrement il passe de l’autre côté du miroir pour expérimenter en atelier les supports, outils ou pigments traditionnels des peintres. Il multiplie lui aussi les allers et retours en s’inspirant des compositions qu’il scripte pour réaliser, en intérieur, des pochades avec lesquels il revisite l’histoire de l’abstraction. Car les tendances en art, toujours, réémergent au gré des innovations qui en déplacent les lignes.

Parmi les traits qui illustrent au mieux l’esthétique que développe Florian Zumbrunn, il y a l’attachement qu’il porte aux rehauts à la mine ou au pastel. C’est la nature, sujet ô combien contemporain, qui souvent l’inspire. Ainsi, il a observé les mouvements en art, dont l’impressionnisme, qui l’ont consacré. Dans son travail, le geste est omniprésent, des esquisses aux rehauts. Pourtant, au cœur de ses impressions dont celles exprimant une nature foisonnante, il y a du code qui en instruit les moindres détails. Et c’est en revenant par le trait, à maintes et maintes reprises au-dessus de tels détails, qu’il défie nos regards. Impossible de distinguer les expressions des algorithmes de ce qui, si parfaitement, les complète dans un second temps. Les actions de l’humain et du non humain sont en parfaites symbiose comme c’est la règle en cette troisième décennie du 21e siècle.

Article rédigé par Dominique Moulon pour TK-21.