Avec les œuvres d’une vingtaine d’artistes regroupées dans l’exposition Anticorps, le Palais de Tokyo incite à “reconsidérer l’hermétisme de nos corps”. Parmi celles-ci, la création vidéo Infection Drivers de Kate Cooper interroge cette membrane qui nous sépare du reste du monde : la peau.

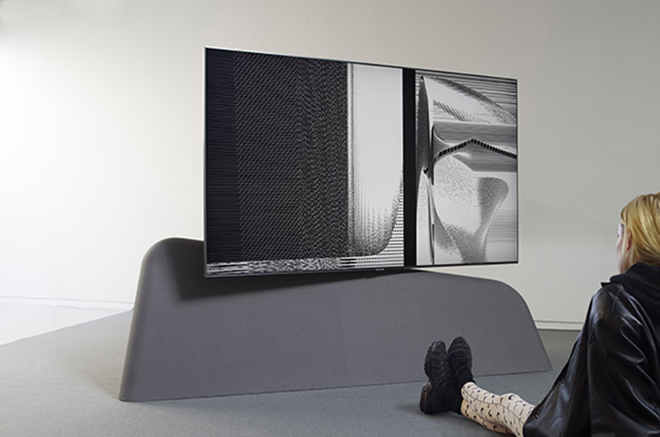

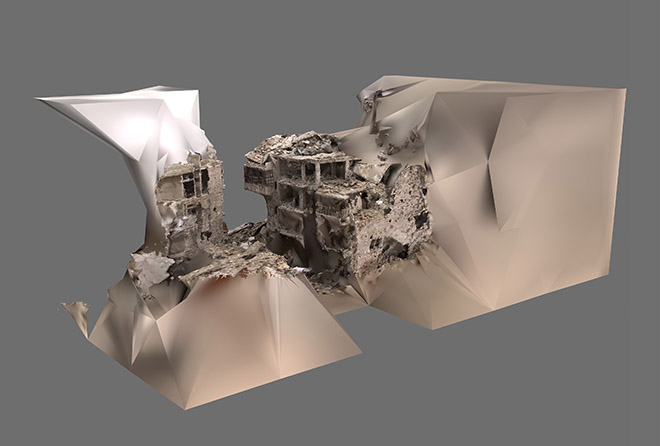

Kate Cooper (1984) revendique haut et fort son usage des ordinateurs entre autres applications graphiques. Des technologies qu’elle met au service d’une esthétique convoquant tant la sphère des marques ou celle du jeu vidéo qui composent nos cultures populaires que l’hyperréalisme en art. Il y a, dans les images de cette artiste anglaise vivant et travaillant à Londres, une forme de perfection que des scénarios très particuliers propulsent dans le champ des idées. Le monde d’Infection Drivers de 2018 est essentiellement constitué d’un sol qui nous apparaît sans limite aucune. Pourtant, l’unique jeune femme qui l’habite semble tourner en rond paisiblement et sans objectif apparent. Elle est nue sous la combinaison translucide qui fait toute l’étrangeté de la situation. Car la membrane ayant l’allure d’une seconde peau alternativement se gonfle et se dégonfle. Gonflée, elle évoque l’acharnement de celles et ceux qui sculptent leurs corps dans la pratique extrême du bodybuilding. Dégonflée, elle renvoie aux enveloppes corporelles qui se rebellent tardivement après avoir été trop longtemps contraintes d’épouser, par la chirurgie esthétique, des formes stéréotypées.

La fine couche de ce qui a l’allure du latex semble échapper au contrôle de celle qui la porte sans trop s’en soucier. L’idée même de cette enveloppe seconde qui, dans l’évolution de son aspect échappe à toute forme de vigilance, fait écho à la notion d’infection que le titre de l’œuvre mentionne sur son cartel. Quant au modèle en trois dimensions de cette jeune femme qui défile nonchalamment sous nos yeux, il est bien sous le contrôle total de l’artiste. Tous ses déplacements, comme le moindre de ses mouvements, ont minutieusement été réglés et chorégraphiés par Kate Cooper. Dans une certaine mesure, elle délègue sa performance à l’avatar tridimensionnel dont elle a anticipé les comportements à l’image d’une séquence projetée en boucle. Quand le son ajoute à la viscosité de ce qui entrave quelque peu ce corps étrangement protégé. Les deux peaux, tout aussi synthétiques l’une que l’autre eu égard au fait qu’elles ont également été calculées, ici et là, parfois se confondent. Quand l’exploit technique relatif à la production d’une telle représentation d’un corps augmenté fait place au jeu de la performeuse. Elle semble ne pas être véritablement affectée par cette infection qui, littéralement, l’habille jusqu’au son d’un éclatement hors cadre qui figure une possible délivrance.

Bien que datant d’avant la pandémie, la lecture d’une telle œuvre de fiction au réalisme absolu dans cette exposition intitulée Anticorpsne ne peut qu’être orientée par notre expérience de cette crise tant elle nous affecte toutes et tous. Considérant que ce qui nous entrave nous protège aussi et qu’il faut vivre avec jusqu’à en être libéré. Quitte à avoir le sentiment d’errer dans un espace reconfiguré dont on ne saisit plus bien les limites. Et sans bien connaître ni les conditions ni les temporalités d’une libération que l’on attend, résigné, dans le vacarme des interrogations que l’incertitude fait émerger.

Rédigé par Dominique Moulon pour ArtPress.